Octobre 2023

Fig.1

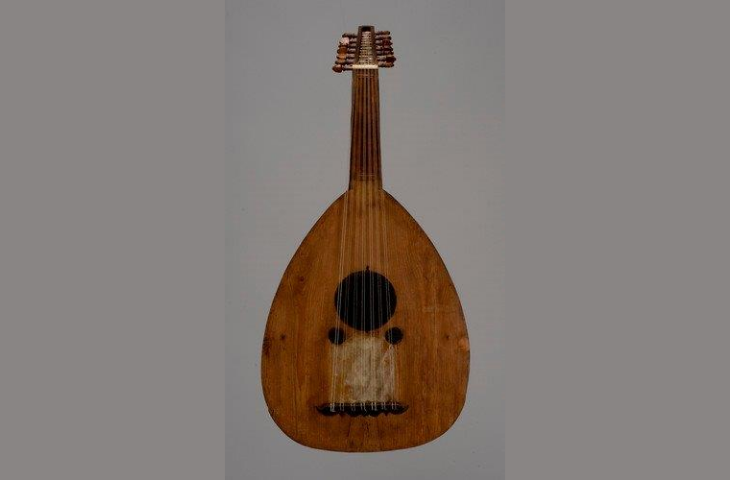

Oud, facteur inconnu, Égypte, inv. 0164

Fig.2

Oud, facteur inconnu, Égypte, inv. 0164

Fig.3

Oud, facteur inconnu, Égypte, inv. 0164

Fig.4

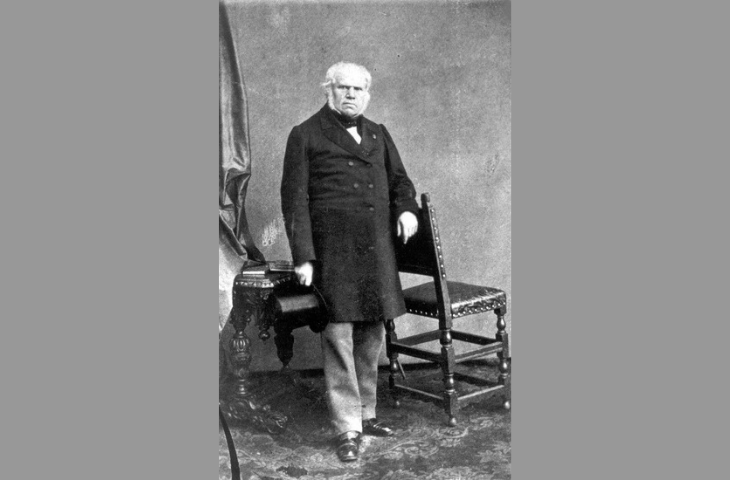

François-Joseph Fétis, 1860, Photo : Ghémar Frères

Fig.5

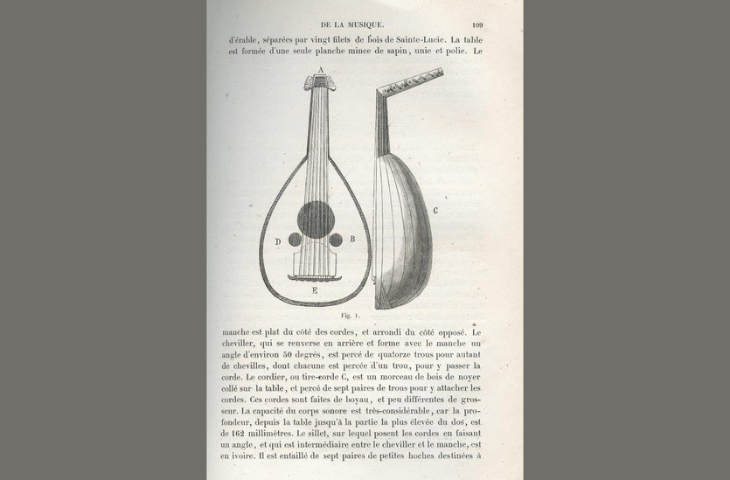

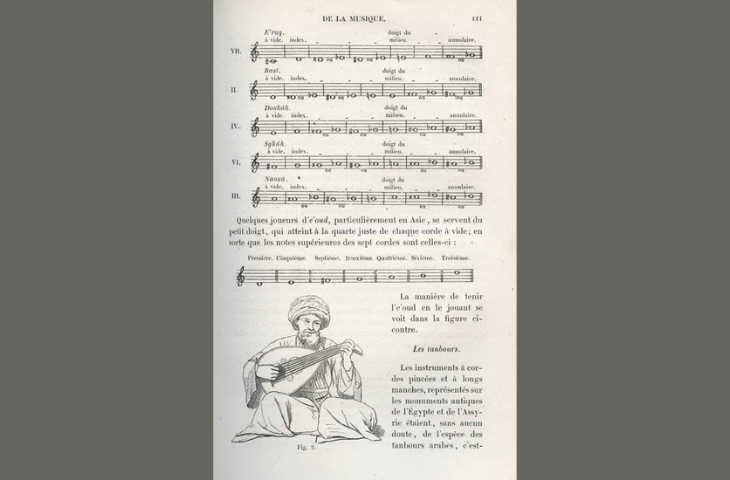

Extrait de François-Joseph Fétis, Histoire de la musique, Bruxelles, 1869, vol. 2

Fig.6

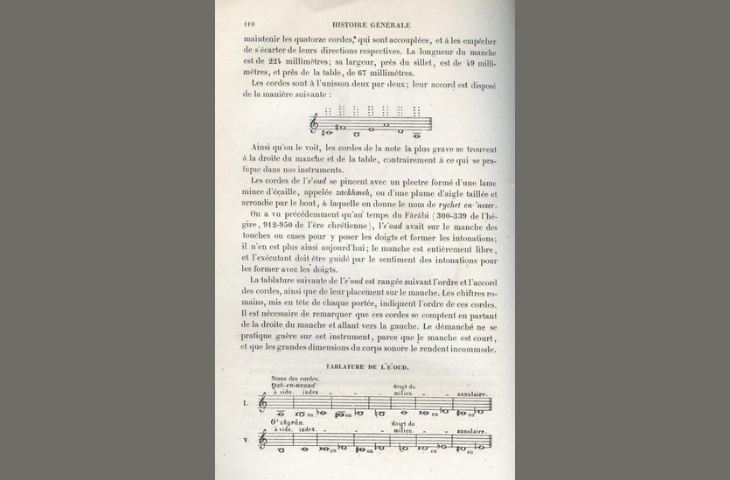

Extrait de François-Joseph Fétis, Histoire de la musique, Bruxelles, 1869, vol. 2

Fig.7

Extrait de François-Joseph Fétis, Histoire de la musique, Bruxelles, 1869, vol. 2

Fig.8

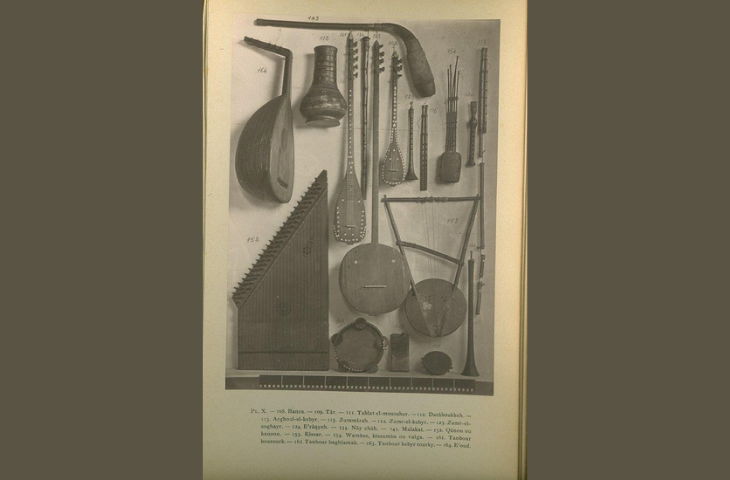

Extrait de Victor-Charles Mahillon, Album des instruments extra-européens du Musée du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, 1878, planche X

Présentation de l’oud : un instrument ancestral

L’oud est un instrument à cordes pincées composé d’une caisse de résonance en forme de demi-poire, construite autour d’un gabarit, et d’un court manche coudé. Les cordes en boyau sont pincées à l’aide d’un plectre fabriqué à partir d’un morceau de carapace de tortue ou de plume d’aigle.

L’instrument joue un rôle de premier plan dans la musique arabe ; on l’appelle le « sultan » des instruments arabes. Le nom « oud » vient de l’arabe العود ‘al-ʿūd’ (signifiant « rameau », « morceau de bois »). Tout au long de son histoire, l’instrument a voyagé d’est en ouest, de Bagdad (7e siècle), via l’Asie Mineure et la péninsule arabique, vers l’est de l’Afrique du Nord et l’Andalousie (9e siècle). Il est le prédécesseur direct du luth occidental. Les deux instruments se ressemblent beaucoup, mais le manche de l’oud n’a pas de frettes et est plus étroit.

L’oud fait partie de l’orchestre arabe classique, mais on le joue aussi en solo et dans de petits ensembles. On peut l’entendre dans les répertoires traditionnels et contemporains, dans l’ethno-jazz et le folk méditerranéen, la world fusion, la musique soufie, le qawwali et le new age.

Les virtuoses et la diffusion de l’oud

Nombre de virtuoses de l’oud ont joué un rôle important dans la promotion et la diffusion de l’instrument. Scharif Muhyi ad-Din Haydar Targan (1892-1967), musicologue turc, ouvrit la première école pour joueurs d’oud solistes au conservatoire de Bagdad en 1934. Un de ses étudiants fut l’Iraquien Munir Bashir (1930-1997), qui devint l’un des joueurs d’oud les plus renommés au monde. Surnommé le « Ravi Shankar de l’oud », il promut l’instrument lors de concerts en Europe et aux États-Unis. L’Égyptien Riad Al Sunbati (1906-1981) fut aussi un excellent virtuose qui composa de nombreuses chansons pour Oum Kalthoum. Le compositeur et virtuose marocain Saïd Chraïb (1951-2016) introduisit des innovations techniques sur l’instrument et construisit des ouds sopranino, soprano et basse. Nasser Shamma (Irak, 1963) étudia au conservatoire de Bagdad et fonda sa propre école au Caire et à Tunis. Il enseigna à la première joueuse d’oud soliste, Youssra Dhabbi (1966), surnommée la « princesse de l’oud ».

Parmi d’autres célèbres virtuoses internationaux, on peut notamment citer Rabih Abou-Khalil (Liban), Simon Shaneen (Palestine-Israël-États-Unis), Anouar Brahem (Tunisie), Nasser Shamma (Irak) et Dhafer Youssef (Tunisie). En Belgique, des ensembles comme Luthomania mettent en exergue le jeu d’ensemble de l’oud, du luth et du pipa chinois.

L’oud n°164 du MIM : un témoignage historique

L’oud numéro 164 du MIM est le plus ancien oud préservé connu dans une collection publique. Il possède sept doubles cordes, typiques des ouds égyptiens du 19e siècle. En 1839, l’instrument arriva à Bruxelles en provenance directe d’Alexandrie grâce au musicographe belge, alors directeur du Conservatoire royal de Musique, François-Joseph Fétis (1784-1871). Avec l’aide du consul belge à Alexandrie, Étienne Zizinia, Fétis acquit 16 instruments arabes pour sa collection personnelle. Cet achat, selon ses dires, constitua un sacrifice financier considérable : il ne s’acquitta de sa dette qu’en 1846.

La collection de Fétis venant d’Alexandrie comprenait, en plus de l’oud, un qanun (cithare), un kissar (lyre), des tanbur (luths), des nay (flûtes), un zamr (hautbois), un arghul (clarinette) et des kemanche (vièles). Fétis pensait alors avoir rassemblé « la collection la plus complète d’instruments de cette espèce qui ait été réunie en Europe ». Ce n’est pas tout à fait exact : près de 40 ans auparavant, Guillaume-André Villoteau (1759-1839), l’un des scientifiques de l’expédition de Napoléon en Égypte (1798-1803), avait ramené à Paris une collection comparable, représentative des différentes communautés des grandes villes égyptiennes (Arabes, Nubiens, Coptes, Éthiopiens, Perses). Cette collection totalisait au moins 22 instruments. Malheureusement, l’oud de Villoteau n’a pas été conservé. Fétis connaissait Villoteau personnellement, comme en témoigne leur correspondance. Étant bien au fait du travail de Villoteau, il s’inspira certainement de cette collection pour constituer la sienne. Plus d’informations sur les circonstances de l’acquisition des 16 instruments égyptiens par Fétis sont données dans l’article sur le Kemangeh roumy.

Fétis et la musique arabe au 19e siècle

Dans les années 1830, Fétis développa l’ambition d’écrire une Histoire de la musique aussi complète que possible, couvrant non seulement la musique occidentale, mais aussi la musique du monde entier, y compris la musique arabe. Pour lui, l’histoire de la musique était « inséparable de l’appréciation des facultés spéciales des races qui l’ont cultivée ». Comme la langue, chaque « race » avait sa propre musique. Bien sûr, son discours était marqué par la volonté de systématisation, des stéréotypes et un eurocentrisme typiques du 19e siècle. La musique occidentale, disait-il, « est la seule à être de l’art véritable, mais il n’en est pas moins intéressant de connaître les formes primitives de ce même art ».

Il livra une description théorique approfondie de la musique et des instruments arabes. Il soutenait que les systèmes musicaux arabes étaient « incompatibles avec notre sentiment musical », parce que chaque ton y est subdivisé en trois tiers-tons et non en deux demi-tons comme dans notre gamme. Ses recherches sur la musique arabe se basaient sur des traductions de traités arabes, sur les travaux de Villoteau et ses propres observations, mais pas sur la musique elle-même telle qu’il aurait pu l’entendre. On peut sérieusement douter qu’il ait jamais entendu de la musique arabe en personne. La première exécution de musique arabe en Europe n’aurait eu lieu qu’en 1867, lors de l’Exposition universelle de Paris, lors d’un concert donné par cinq musiciens au « Café tunisien ». L’oud y joua la mélodie à l’unisson avec un rebab, accompagné d’un tambourin et d’une darbouka. Fétis assista à ce concert et nota : « J’ai entendu aussi les musiciens de Tunis, et j’ai constaté qu’ils avaient des intonations fausses et des chants monotones ».

À la mort de Fétis en 1871, ses fils Édouard et Adolphe vendirent à l’État belge tous ses instruments de musique, qui furent hébergés deux ans plus tard à la bibliothèque du Conservatoire. À l’ouverture du Musée instrumental en 1877, le fonds Fétis, constitué d’une petite centaine de pièces, formait près de la moitié de la collection muséale.

Texte : Saskia Willaert