Février 2023

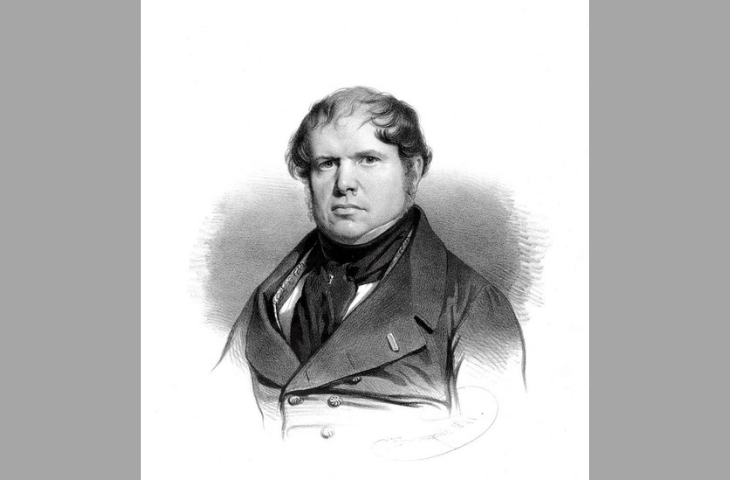

Fig.1

Kemângeh roumy, auteur inconnu, Egypte, 1701-1800, inv. 0225

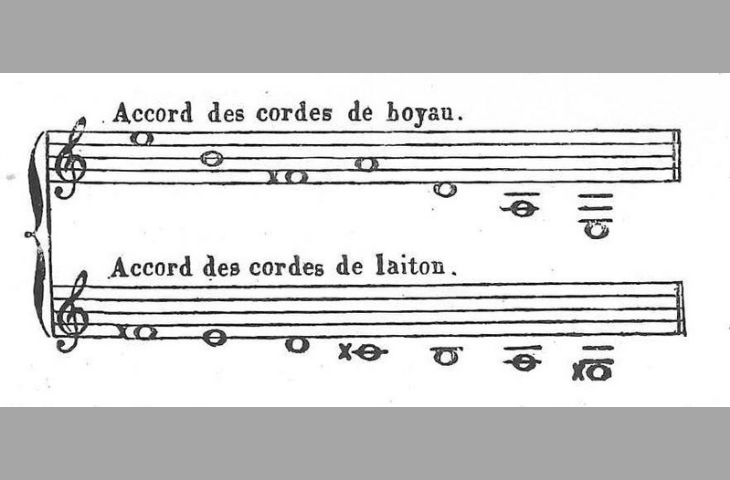

Fig.2

François-Joseph Fétis (1784-1871)

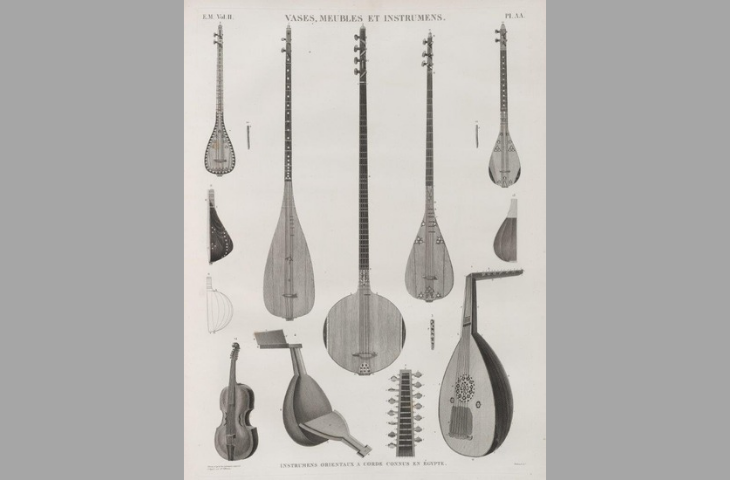

Fig.3

Accord de la kemângeh roumy (Fétis, Histoire général de la musique, 1869)

Fig.4

Instrumens (sic) orientaux à corde connus en Égypte, Edme François Jomard, Paris, 1817

Une acquisition de Fétis en Égypte

Lorsqu’en 1878, Victor Mahillon (1841–1924), premier conservateur du Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles, inventorie les quelque 300 instruments qui constituent à cette époque la collection du nouveau musée, il décrit cet instrument comme une viole d’amour allemande. D’un point de vue formel et pratique, cette décision n’a rien d’illogique. La morphologie de l’instrument est celle d’une viole d’amour, un cordophone à archet équipé de cordes sympathiques, qui connut un certain succès au XVIIIe siècle, notamment dans les pays germanophones et en Italie.

Cependant, on sait à présent que l’instrument inv. n° 0225 (fig.1) fut acquis en Égypte. En 1839, à la demande de François-Joseph Fétis (1784–1871) (fig. 2), directeur du Conservatoire de Bruxelles et maître de chapelle de Léopold Ier, le gouvernement belge acquit une collection de seize instruments arabes auprès d’Étienne Zizinia (ou Stephanos Tsitsinias, 1794–1868), riche armateur grec naturalisé français, tout juste nommé consul de Belgique à Alexandrie.

Parmi les seize instruments que Zizinia collecta pour Fétis à Alexandrie - luths, flûtes, hautbois, tambours, lyres, cithares et vièles – se trouvait cette « kemângeh roumy ». Comme on l’a vu, cet instrument présente toutes les caractéristiques de la facture européenne de la viole d’amour : il possède sept cordes mélodiques et sept cordes sympathiques (qui vibrent par sympathie, sans être touchées par le musicien). Ces dernières passent sous la touche dépourvue de frettes. Les ouïes ont la forme de flammes, caractéristique courante sur la viole d’amour. Le vernis noir qui recouvre l’instrument est une particularité récurrente des instruments à archet construits en Autriche durant la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Selon Fétis, une particularité qui distingue la kemângeh roumy de la viole d’amour européenne est son accord (fig. 3). Ce dernier est inversé par rapport à celui des instruments occidentaux. Mais l’impression générale qui se dégage d’un examen interne est que la kemângeh roumy est due à un Européen ou à un luthier formé aux techniques européennes. On peut se poser la question : pourquoi Fétis ajouta-t-il à la liste des instruments qu’il souhaitait acquérir en Égypte un instrument qui semble n’être rien d’autre qu’une viole d’amour européenne réaccordée ?

Entre influences orientales et facture européenne

Quarante ans avant Fétis, Guillaume André Villoteau (1759–1839), l’un des savants ayant participé à la campagne d’Égypte de Napoléon (1799–1801), avait représenté une kemângeh roumy similaire, publiée dans la célèbre Description de l’Égypte sur une planche intitulée : « Instruments orientaux connus en Égypte » (fig. 4). Fétis connaissait bien les travaux de Villoteau. Il espérait sans doute rassembler une collection égyptienne similaire à la sienne, ce qui pourrait expliquer pourquoi il ajouta une kemângeh roumy à la liste envoyée à Zizinia.

Les témoignages de Villoteau et de Fétis nous invitent à nous demander si la viole d’amour européenne était utilisée par les musiciens locaux dans l’Égypte de la fin du XVIIIe siècle. On sait en effet que, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la viole d’amour faisait partie des biens commercialisés entre l’Europe et l’Empire ottoman – dont l’Égypte faisait bien sûr partie, malgré les velléités d’autonomie mameloukes. Les premiers témoignages de violes d’amour jouées à Istanbul apparaissent dans les années 1760. Dans son Mémoire sur les Turcs et les Tartares, le baron de Tott (1733–1793) décrit un concert donné par un orchestre de chambre turc avec une viole d’amour. Le sine keman, appellation turque de la viole d’amour (« viole de poitrine »), devint l’un des instruments préférés de la cour impériale d’Istanbul, où il supplanta la kemançe, une vièle à pique d’origine perse.

Un instrument unique au parcours migratoire

En Égypte, la viole d’amour était appelée viole roumie ou viole grecque, en référence à son origine étrangère, ou non musulmane. Lorsque Villoteau découvrit une kemângeh roumy au Caire à la fin des années 1790, il la décrivit et l’illustra dans son compte rendu, mais estima qu’elle n’était pas assez intéressante pour être rapportée en France. En dehors de l’illustration de Villoteau et de l’instrument de Fétis, on ne connaît pas d’autre kemângeh roumy égyptienne en forme de viole d’amour. Par conséquent, celle de Fétis pourrait bien constituer le premier (et le seul ?) exemplaire rapporté en Europe. Il est possible qu’elle ait été construite en Autriche et qu’elle ait voyagé de Vienne à Alexandrie, puis à Bruxelles.

Après la mort de Fétis en 1871, ses fils Édouard et Adolphe vendirent ses instruments de musique à l’État belge. En 1873, ils furent déposés à la bibliothèque du Conservatoire royal de musique. En 1877, la collection, y compris la kemângeh roumy, intégra le nouveau Musée instrumental du Conservatoire.

Texte : Saskia Willaert, Fañch Thoraval, Anne-Emmanuelle Ceulemans

Étude complète