Création du Musée instrumental

La création même du Musée instrumental (nom que le MIM portait alors) remonte au 1er février 1877, lorsqu’il fut rattaché au Conservatoire royal de musique de Bruxelles dans un but didactique, afin de permettre aux élèves de découvrir d’anciens instruments de musique.

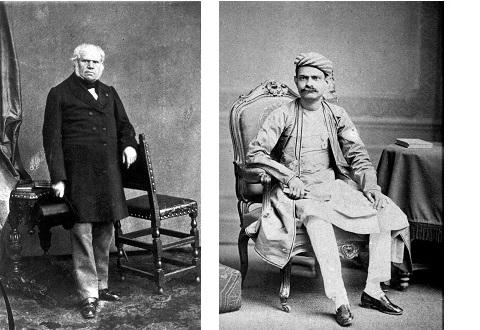

À l’origine de la création du musée se trouvent réunies deux collections d’instruments de musique : d’une part, celle du célèbre musicologue belge François-Joseph Fétis (1784-1871), achetée en 1872 par l’État belge et conservée au Conservatoire où Fétis avait été premier directeur ; d’autre part, celle offerte en 1876 au roi...

La création même du Musée instrumental (nom que le MIM portait alors) remonte au 1er février 1877, lorsqu’il fut rattaché au Conservatoire royal de musique de Bruxelles dans un but didactique, afin de permettre aux élèves de découvrir d’anciens instruments de musique.

À l’origine de la création du musée se trouvent réunies deux collections d’instruments de musique : d’une part, celle du célèbre musicologue belge François-Joseph Fétis (1784-1871), achetée en 1872 par l’État belge et conservée au Conservatoire où Fétis avait été premier directeur ; d’autre part, celle offerte en 1876 au roi Léopold II par le Rajah Sourindro Mohun Tagore (1840-1914), comprenant une centaine d’instruments indiens.

Victor-Charles Mahillon (1841-1924)

Avec ces deux collections d’origine, le MIM était déjà remarquablement riche pour l’époque. Mais c’est le premier conservateur, Victor-Charles Mahillon (1841-1924), qui va le hisser parmi les meilleurs musées du monde et accroître considérablement ses collections.

Dès 1877, Mahillon crée un atelier de restauration au sein du MIM, où il emploie un ouvrier de sa manufacture, Franz de Vestibule. Celui-ci restaure les pièces endommagées, mais réalise également des copies d’instruments conservés dans d’autres collections publiques, dont il n’existe plus d’exemplaire original.

Entre 1880 et...

Avec ces deux collections d’origine, le MIM était déjà remarquablement riche pour l’époque. Mais c’est le premier conservateur, Victor-Charles Mahillon (1841-1924), qui va le hisser parmi les meilleurs musées du monde et accroître considérablement ses collections.

Dès 1877, Mahillon crée un atelier de restauration au sein du MIM, où il emploie un ouvrier de sa manufacture, Franz de Vestibule. Celui-ci restaure les pièces endommagées, mais réalise également des copies d’instruments conservés dans d’autres collections publiques, dont il n’existe plus d’exemplaire original.

Entre 1880 et 1922, Mahillon décrit les collections du musée dans un catalogue monumental en cinq volumes. Cet ouvrage comprend également les quatre versions de son essai de classification méthodique de tous les instruments anciens et modernes, qui servira de base à la classification d’E. M. von Hornbostel et C. Sachs, encore utilisée aujourd’hui. En 1883, Mahillon vend au MIM sa collection privée.

Dans les années 1880, des concerts historiques sur les instruments anciens ou leurs copies sont organisés par François-Auguste Gevaert, qui a succédé à Fétis à la tête du Conservatoire de musique de Bruxelles.

À sa mort en 1924, le MIM compte quelque 3 666 pièces, dont 3 177 instruments de musique originaux. Grâce aux activités et aux relations de Mahillon, le musée acquiert rapidement une renommée internationale, non seulement par l’importance quantitative des collections, mais aussi par leur diversité, leur qualité et la rareté des pièces rassemblées.

Les collections d'après Mahillon jusqu'à nos jours

Après la Première Guerre mondiale, les donateurs et mécènes se font plus rares. De 1924 à 1968, seulement quelque 1 000 instruments rejoignent les collections. Jusqu’en 1957, les conservateurs qui se succèdent à la tête du MIM - Ernest Closson (1924-1936), son fils Herman (1936-1945) et René Lyr (1945-1957) - n’ont d’autre choix que de limiter leurs activités à la seule conservation des instruments rassemblés, souvent dans des conditions insuffisantes, faute de budgets adéquats.

Avec l’arrivée de Roger Bragard (1903-1985), conservateur de 1957 à 1968, la situation s’améliore quelque peu. Cet éminent latiniste, passionné de musicologie grâce à son intérêt pour les traités anciens relatifs à la musique, parvient à attirer l’attention du Ministère de la Culture de l’époque : les budgets sont augmentés, les salles d’exposition réaménagées, du personnel scientifique et des guides engagés, et des concerts de musique ancienne sur instruments d’époque ou des reconstitutions organisés.

Les collections peuvent alors de nouveau s’enrichir de pièces rares. Les efforts de Bragard sont poursuivis par René de Maeyer (1968-1989), qui s’entoure d’une dizaine de collaborateurs scientifiques spécialisés dans divers domaines de l’organologie. Nicolas Meeùs assure l’intérim de 1989 à 1994 et pose les bases de l’aménagement du site Old England. Sous la direction de Malou Haine (1994-2009), le transfert s’effectue concrètement et divers projets se développent.

Depuis le 11 janvier 1992, le Musée des Instruments de Musique - MIM en abrégé - fait partie des Musées royaux d'Art et d'Histoire en tant que quatrième département. Par arrêté royal, l’État a reconnu le caractère scientifique de ses activités et l’a structuré en deux sections : la section Musique Ancienne, d’une part, et la section Moderne (19e et 20e siècles) ainsi que Traditionnelle, d’autre part.

Depuis 2009, la direction du MIM est assurée par celle des Musées Royaux d’Art et d’Histoire (MRAH), actuellement dirigés par Madame Géraldine David.