Juillet 2023

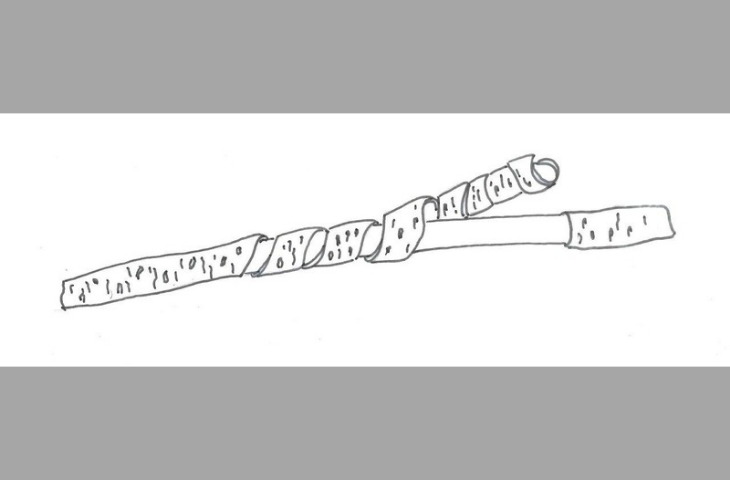

Fig.1

Whithorn, Oxfordshire, avant 1897, inv. 1982

Fig.2

Écorce réenroulée en forme de cône

Fig.3

Hautbois, Japon, avant 1900, inv. 1811

Une ancienne tradition forestière des Cotswolds

Aux confins des Cotswolds, dans le sud-ouest de l’Angleterre, la forêt de Wychwood était une chasse royale depuis le Moyen Âge. Elle couvrait autrefois une grande partie de l’ouest de l’Oxfordshire. En 1857, par un acte du Parlement anglais, une partie fut abattue pour laisser place à des pâtures. Le reste fut clôturé quelques années plus tard.

Avec la fermeture de la forêt, certains droits accordés aux villes et villages environnants disparurent. Parmi eux, celui qui, depuis au moins le XVIe siècle, permettait aux habitants de certains villages de chasser le cerf une fois par an. Cette coutume se pratiquait le lundi de Pentecôte (Whit Monday), d’où son nom de whithunt. Quelques semaines auparavant, la chasse était annoncée au son des whithorns, hautbois faits d’écorce roulée en spirale, confectionnés par les jeunes.

Une chasse rituelle et festive

Dans certains bourgs, on comptait jusqu’à cinquante sonneurs ou plus paradant dans les rues. Vers minuit, dans la nuit du dimanche au lundi, les habitants étaient réveillés à nouveau par le son des whithorns. À l’aube, dans les premières lueurs rosées, ils participaient à une cérémonie appelée peeling hornceremony (cérémonie du hautbois/cor d’écorce), et rejoignaient, avec d’autres villageois de la région, le bourg de Crawley. Là, en un lieu nommé Chase Green, les whithorns étaient rituellement détruits, avant que les groupes ne poursuivent vers la forêt.

Dans les années 1830, cette procession était suivie d’un chariot de bière. Quiconque possédait un cheval, un âne, un mulet, ou pouvait en emprunter un, participait à cette chasse collective durant laquelle trois cerfs étaient abattus. Selon une tradition immuable, un cerf était attribué au village de Hailey, un autre à Crawley et le dernier à Witney. Le retour triomphal des chasseurs ouvrait une semaine de festivités, avec entre autres les fameuses Morris dances. Le dimanche suivant, le gibier était cuit et consommé. Obtenir un morceau de peau assurait une année de bonheur - et pour les jeunes fiancées, la promesse d’un mariage dans l’année.

Confection d’un whithorn

Pour confectionner un whithorn, on prélève l’écorce sur une branche de saule. Celle-ci est trempée, puis battue de manière à détacher une bande d’environ 27 cm de long, ensuite réenroulée en forme de cône (fig. 2). La sève encore vive permet aux circonvolutions d’adhérer entre elles, et la base du cône ainsi obtenu est fixée à l’aide d’épines de prunellier.

Pour obtenir un son, on ajoute une anche : un cylindre d’écorce détaché d’une brindille de saule, enchâssé dans l’extrémité la plus fine du cône. Légèrement écrasée, elle forme une anche double appelée trumpet. Celle-ci n’est pas pincée entre les lèvres, mais placée à l’intérieur de la bouche. Le ton produit dépend de la longueur du cône. L’exemplaire du MIM (fig. 1) donne à peu près un sol. En variant le souffle, le musicien peut produire différentes sonorités. Toutefois, le whithorn ne permet pas de jouer une mélodie : c’est un instrument de paramusique, un instrument bruiteur (voir l’extrait sonore ci-dessous).

Un instrument aux usages variés

Ce type de hautbois d’écorce n’est pas spécifique aux Cotswolds. On le trouve sous des formes très semblables un peu partout dans le monde, sous différents noms, et pour divers usages. Rien qu’en Belgique et en France, il va du jeu d’enfants à l’instrument de charivari, en passant par des usages paraliturgiques. Dans le sud-ouest de la France, on le joue au sommet des clochers pour appeler les fidèles à l’office pendant la Semaine sainte. Ailleurs, il sert à appeler les villageois aux travaux des champs ou, comme en Aubrac, à signaler le départ quotidien des troupeaux vers les pâturages. Le MIM possède également un instrument similaire en provenance du Japon (fig. 3).

Le mot anglais whithorn provient peut-être de son association locale avec la Pentecôte (Whitsuntide) et, plus généralement, avec le printemps - saison liturgique majeure où la montée de la sève permet justement de détacher facilement l’écorce pour fabriquer l’instrument. Il est parfois aussi appelé peeling horn (hautbois/cor d’écorce).

Le whithorn du MIM

L’exemplaire de whithorn du MIM (fig. 1) a été donné en 1897 par Henri Balfour, premier conservateur du Pitt Rivers Museum d’Oxford. Dans une vision très darwinienne de l’évolution instrumentale, Balfour considérait le hautbois d’écorce comme une forme primitive de hautbois, subsistant dans les milieux populaires, telle qu’elle devait être en des temps préhistoriques ou antiques. À l’époque où Balfour collecte des whithorns, la whithunt avait disparu depuis près de cinquante ans. Si quelques hautbois d’écorce étaient encore construits, c’était en dehors de leur contexte original. Henri Balfour en reçut trois d’un informateur nommé T. J. Carter, qui les fit réaliser par un homme très âgé. Ce sont vraisemblablement les trois exemplaires encore conservés au Pitt Rivers Museum d’Oxford.

Mais en 1895, un autre collecteur, Percy Maning, probablement également lié à Balfour, fit réaliser trois autres instruments par un laboureur de 80 ans, John Fisher. Victor-Charles Mahillon entretint une correspondance suivie avec Balfour sur divers sujets. Il ne subsiste que deux lettres mentionnant le whithorn, mais aucune ne relate le parcours de l’instrument donné à Bruxelles. Les conditions de fabrication de cet exemplaire restent donc inconnues. Peut-être n’a-t-il jamais réellement participé à une whithunt, les instruments étant normalement détruits au petit matin du Whit Monday. S’agit-il d’un des instruments réalisés à la demande de Maning ? Balfour considérait néanmoins ces instruments comme authentiques, dans la mesure où ils furent réalisés par des personnes ayant connu, dans leur jeunesse, leur usage traditionnel.

Texte : Stéphane Colin

Bibliographie

- H. BALFOUR, « A primitive musical instrument », dans The Reliquary and illustrated Archeologist, vol. 2, octobre 1896, p. 221-225.

- J. COGET, « La ‘Musique verte’. Amusique ou paramusique ? », dans L’Homme, le végétal et la musique, coll. Modal, Famdt Éditions, [Saint-Jouin-de-Milly, 1996], p. 74-87.

- A. LITTLE, notice « Whit-horn » : https://web.prm.ox.ac.uk/england/englishness-whit-horn.html

- P. MANNING, « Some Oxfordshire seasonal festivals: with notes on Morris-Dancing in Oxfordshire », dans Folklore, vol. 8, n° 4, déc. 1897, p. 307-324.

- W.J. MONK, “History of Witney”, J.Knight Gazet office, 1894, p.47-49

- Notice sur les whithorns : http://objects.prm.ox.ac.uk/pages/PRMUID22030.html

Son d'un hautbois d'écorce

Liens

Fabriquer un hautbois d'écorce : https://bruicoleur.wordpress.com/2006/05/26/se-fabriquer-un-hautbois-decorce