Octobre 2024

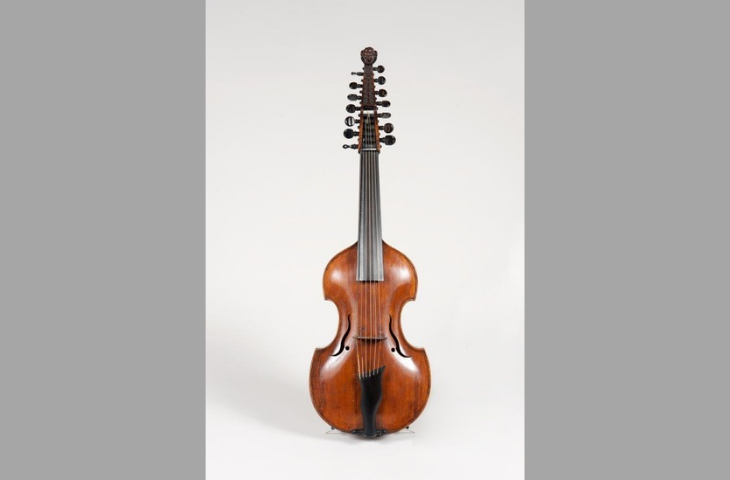

Viole d’amour

Viole d’amour, Johann Rauch, Tchéquie, 1742, inv. 1391-01

Viole d’amour (profil)

Viole d’amour, Johann Rauch, Tchéquie, 1742, inv. 1391-01

Viole d’amour (profil)

Viole d’amour, Johann Rauch, Tchéquie, 1742, inv. 1391-01

Viole d'amour (chevalet)

Viole d’amour, Johann Rauch, Tchéquie, 1742, inv. 1391-01

Viole d’amour (cheviller)

Viole d’amour, Johann Rauch, Tchéquie, 1742, inv. 1391-01

Viole d’amour (tête sculptée)

Viole d’amour, Johann Rauch, Tchéquie, 1742, inv. 1391-01

Présentation de la viole d’amour

La viole d’amour est un instrument à archet qui connut son heure de gloire au XVIIIe siècle. Morphologiquement, elle mêle des caractéristiques de la famille de la viole de gambe et du violon, mais possède aussi quelques particularités qui lui sont propres.

Comme la viole de gambe, la viole d’amour a une caisse de résonance assez profonde dont les épaules sont tombantes, et le sommet du manche est généralement surmonté d’une tête sculptée plutôt que d’une volute. Comme la viole de gambe encore, elle est équipée de six ou sept cordes mélodiques. Ce qui rapproche la viole d’amour du violon et de l’alto tient à son mode de jeu : elle se joue à l’épaule et sans frettes. Enfin, ce qui fait sa singularité par rapport aux instruments de la famille de la viole de gambe et du violon, ce sont ses ouïes, qui adoptent souvent la forme de flammes, ainsi que ses cordes sympathiques. Celles-ci consistent en une série de cordes passant sous le plan des cordes mélodiques et vibrant par sympathie quand le musicien frotte les cordes du plan supérieur. La disposition de ces cordes varie d’un instrument à l’autre. Dans le cas présent, elles passent par l’arrière du cheviller, sous la touche, traversent le chevalet et rejoignent le bas de la caisse où elles sont fixées par des pointes d’accroche.

Histoire et usage de la viole d’amour Rauch

Après le succès qu’elle connut au XVIIIe siècle, la viole d’amour tomba dans un certain oubli, bien que quelques musiciens continuèrent à la pratiquer et à s’intéresser à son répertoire. La viole d’amour n° d’inv. 1391.01 appartint à l’un d’entre eux. Construite en 1742 par Johann Rauch (c.1690-c.1760), luthier actif à Chomutov en Bohême, elle passa au XIXe siècle entre les mains de Karl ou Carli Zoeller (1840-1889), violoniste formé à Berlin, établi à Londres, chef de musique au 2e régiment de Life Guards et auteur d’une méthode de viole d’amour.

Arrivée au Conservatoire vers 1888, la viole d’amour de Rauch continua d’alimenter les recherches dans le domaine de la musique ancienne. En effet, Emile Agniez (1859-1909) en joua lors de l'exposition internationale de Bruxelles en 1888. Aujourd’hui, bien que les instruments du musée ne soient plus maintenus en état de jeu, la viole d’amour Rauch est régulièrement copiée et continue donc, indirectement, de faire entendre sa voix.

Texte : Anne-Emmanuelle Ceulemans

Bibliographie

- Carli Zoeller, New Method for the Viole d’Amour (the Love Viol), its Origin and History, and Art of Playing it, Londres, J.R. Lafleur & Son, 1885, disponible sur https://doi.org/10.25624/kuenste-1987.

- Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental de Bruxelles, vol. 3, Gand, Ad. Hoste, 1900, p. 38.

- Malou Haine, « Concerts historiques dans la seconde moitié du 19e siècle », in Musique et société : Hommages à Robert Wangermée, Bruxelles, Les Éditions de l’Université de Bruxelles, 1988, p. 121-142.

- Peter Holman, « Performed upon the Original Instruments for which it was Written’: the Viola da Gamba and the Early Music Revival », in Life After Death: The Viola Da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2010, p. 302-336.