Septembre 2024

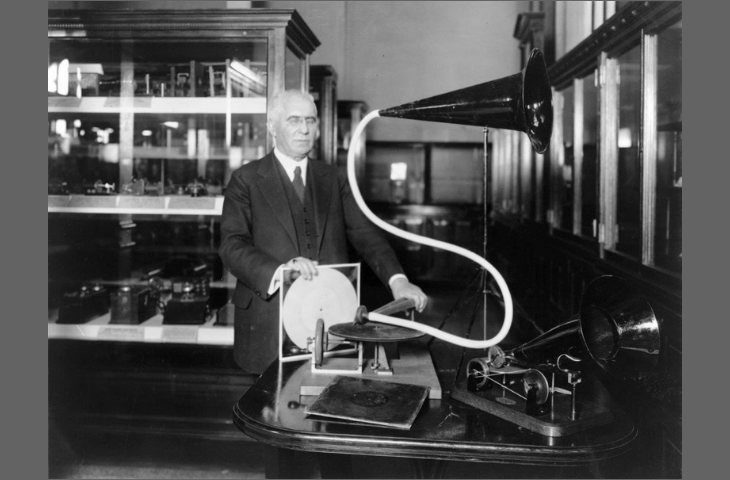

Fig.1

Emile Berliner et son premier gramophone (©Library of Congress Online Collection)

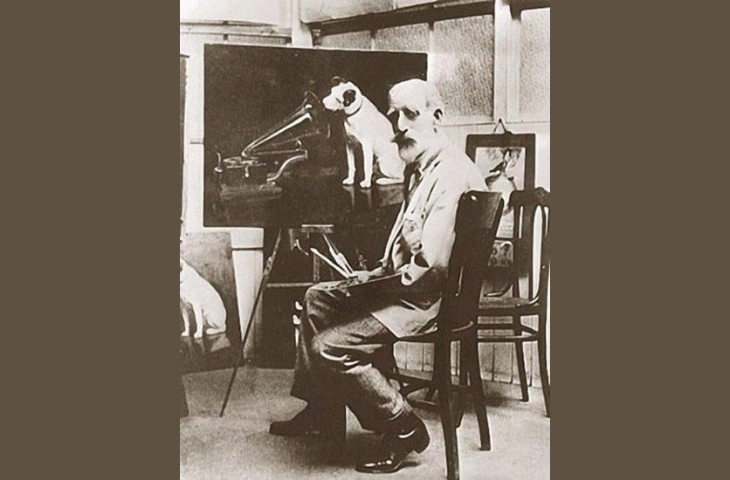

Fig.2

Stan Brenders & l’orchestre de l’INR, 78 tours His Master’s Voice provenant du Fonds Robert Pernet

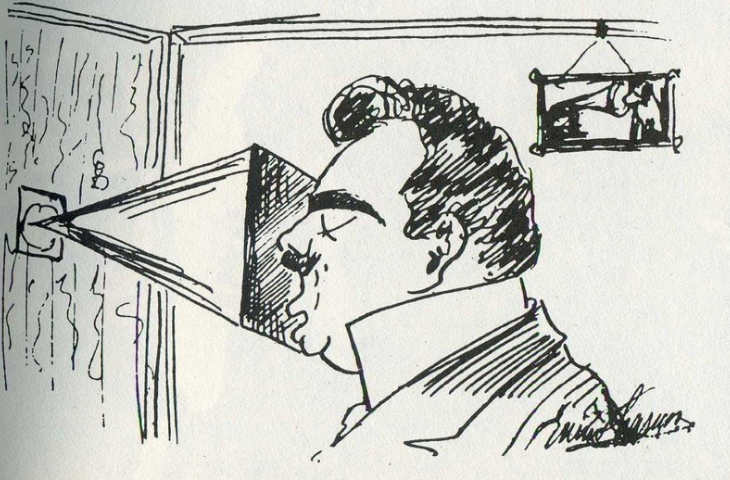

Fig.3

Francis Barraud et sa peinture « La voix de son maître » (©Wikipedia)

Fig.4

Caruso chantant dans un cornet (©Wikimedia)

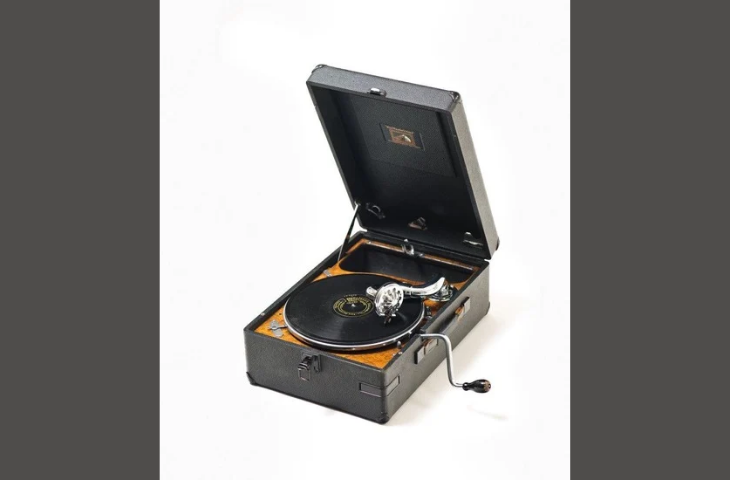

Fig.5

Gramophone portable HMV 102, Gramophone Company Ltd, Grande-Bretagne, vers 1935, inv. 2018.0089 (donation Vincent Verhaeren)

L’invention du gramophone par Emile Berliner

En 1887, l’ingénieur allemand Emile Berliner (fig.1), émigré aux États-Unis, perfectionne le phonographe d’Edison de 1877 et met au point le gramophone. Le nom provient d’une inversion de « phonogramme », qui signifie « enregistrement d’un son ». L’innovation principale consiste à graver le son sur un disque plat au lieu d’un cylindre. Le sillon y est gravé horizontalement, faisant osciller l’aiguille latéralement. Edison ne craint pas ce nouveau venu, affirmant que le son est plus fidèle et propre avec la gravure verticale de son phonographe.

Les avantages du disque face au cylindre

Pourtant, le public a de nombreuses raisons de préférer les disques aux cylindres. Ils sont moins coûteux, car plus faciles à produire en masse, plus durables, plus maniables, plus faciles à ranger, et peuvent contenir jusqu’à 6 minutes de musique grâce à leurs deux faces, soit deux fois plus qu’un cylindre d’Edison. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, cylindre et disque sont en concurrence, avant que le disque ne s’impose peu à peu comme standard mondial.

Après les premiers essais de disques en cire et en verre, ils sont fabriqués en zinc recouvert de cire, puis plongés dans un bain d’acide pour fixer le sillon dans le métal. Mais ce support métallique génère beaucoup de parasites sonores. À partir de 1897, ces matériaux sont remplacés par de la gomme-laque, une matière plastique naturelle composée de sécrétion de cochenille asiatique, de résine et de poussière de bois. Les disques tournent d’abord à la vitesse de 90 tours par minute, puis se standardisent autour de 78 tours. La gomme-laque est à la base de l’industrie du disque 78 tours (fig.2) et sera remplacée dans les années 1940 par un plastique synthétique : le vinyle.

La Gramophone Company et l’icône « His Master’s Voice »

Avec le succès grandissant du disque, labels et compagnies prolifèrent. L’histoire de la Gramophone Company et de ses filiales, entre les États-Unis et l’Europe, est un véritable imbroglio d’appellations, de faillites, de réussites, de fusions et de scissions. En revanche, la compagnie marquera éternellement les esprits grâce à une image forte : le célèbre logo du label « His Master’s Voice », où l’on découvre un chien tendant l’oreille devant le pavillon d’un phonographe, comme s’il entendait « la voix de son maître ».

Cette œuvre est signée de l’artiste peintre Francis Barraud (fig.3), ému devant Nipper, le Jack Russell de son frère décédé. Alors qu’il cherche à vendre son tableau aux compagnies de phonographes, il se présente à la Gramophone Company de Londres, qui lui achète l’œuvre pour la coquette somme de 100 livres (l’équivalent d’environ 10 000 € aujourd’hui), en lui demandant toutefois de remplacer le phonographe par un gramophone. Elle devient ainsi l’une des marques commerciales les plus facilement reconnaissables au monde.

Fred Gaisberg et les grandes voix du disque

L’autre coup de maître de la Gramophone Company a été d’attirer au disque les grandes voix, jusque-là plutôt réticentes à confier leur art au cornet d’enregistrement. Puisque les vedettes hésitaient à venir en studio, la compagnie alla à leur rencontre ! Équipé de ses appareils d’enregistrement, de réservoirs d’acide et d’une grande quantité de matrices, le directeur de production Fred Gaisberg (1873-1951) part en 1899 faire des enregistrements dans le monde entier.

En 1902, il fait halte à Milan pour assister à une soirée d’opéra où il découvre le ténor Enrico Caruso, qui le laisse sans voix. Caruso accepte de chanter pour le gramophone dix romances pour un cachet de 100 livres sterling, une somme astronomique pour moins de deux heures de travail (fig.4). Mais le succès et les contrats futurs rapporteront bien davantage. Jusqu’alors, la plupart des gens n’avaient pas la possibilité d’entendre ces artistes sur scène. Quel homme de la rue aurait pu s’offrir le luxe d’une soirée à la Scala ou à Covent Garden ? Désormais, il est possible de savourer toutes ces gloires dans son salon. Le gramophone y prend d’ailleurs petit à petit une place de choix, devenant un meuble parmi les autres du salon, souvent doté d’un grand pavillon et d’une armoire pour classer les disques.

Le gramophone portable et l’évolution jusqu’au HMV 102

C’est dans les années 1910, et surtout pendant la Première Guerre mondiale, que sortent les premiers gramophones portables, appelés aussi « gramophones des tranchées », qui distraient les soldats au front. Avec l’essor de l’automobile après la guerre, ils sont surnommés gramophones valises ou « pique-nique », car on les emporte avec soi en voyage, lors des sorties familiales ou des escapades entre amis.

Le gramophone portable HMV 102 a été le dernier gramophone acoustique et entièrement mécanique fabriqué (fig.5). On ouvre le coffre, déplie le bras de lecture, sort la manivelle de son rangement pour remonter le ressort qui met en rotation le plateau. On place le disque, pose délicatement l’aiguille dessus, et la magie opère ! Les vibrations captées par l’aiguille sont converties en ondes sonores par le diaphragme. Le son voyage ensuite à l’intérieur du bras de lecture jusque dans une cavité conique placée dans le boîtier, puis sort amplifié via l’ouverture située entre le plateau et le couvercle, qui agit comme un réflecteur de son (vidéo).

En raison de sa longue durée de production, le HMV 102 a été le plus prolifique de tous les produits de la Gramophone Company, disponible avec peu de changements de 1932 à 1958, jusqu’à ce que le tourne-disque électrique le supplante définitivement. Celui du MIM date de 1935.

Texte : Matthieu Thonon