Août 2025

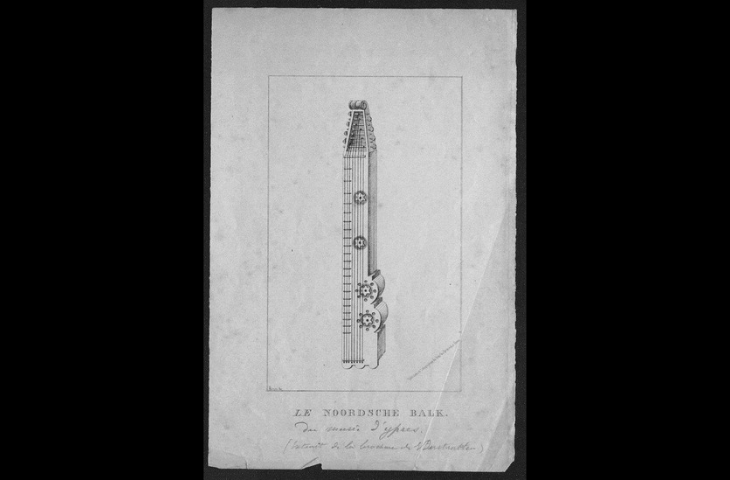

Fig.1

Modèle original de l’épinette 2905, Vanderstraeten, Gand, Archives de l’Etat, FM 122 nr 59

Fig.2

Épinette, Flandres, milieu 17e siècle, inv. 2905

L’épinette : description et fonctionnement

L’épinette est un instrument à cordes constitué d’une caisse de résonance de forme allongée sur laquelle sont tendues des cordes mélodiques et d’accompagnement (les bourdons). Les cordes mélodiques sont accordées à l’unisson et courent au-dessus d’une série de frettes (barrettes) métalliques. Elles peuvent être raccourcies à l’aide d’un bâtonnet ou avec le pouce ou d’autres doigts de la main gauche, et sont pincées avec un plectre ou frottées avec un archet.

Les cordes d’accompagnement sont pincées à vide et produisent invariablement le même accord ou le même bourdon.

L’épinette d’Ypres : histoire d’un instrument disparu

Cette épinette particulièrement imposante est la copie d’un instrument exceptionnel perdu lors de la Première Guerre mondiale. L’instrument original (fig. 1) était conservé au Musée communal d’Ypres, situé dans les Halles aux Viandes, dont tout le mobilier a été détruit par les bombes incendiaires allemandes, fin novembre 1914 (1).

En 1865, l’instrument attire l’attention du musicologue audenardais Edmond Vander Straeten (1826-1895) qui lui consacre, trois ans plus tard, une petite monographie : Le Noordsche Balk du musée communal d’Ypres (2). Cette brochure constitue la toute première publication sur l’épinette en Flandre (3). Vander Straeten, qui n’a visiblement jamais vu d’épinette auparavant, désigne donc l’instrument sous le nom de Noordsche Balk, s’inspirant probablement des musicologues du nord des Pays-Bas Klaas Douwes (1668-1722) et Jacob Wilhelm Lustig (1706-1796) (4). En Flandre, l’appellation Noordse balk n’a en tout cas jamais été relevée dans le langage populaire. On désigne le plus souvent l’instrument sous les noms epinet, pinet, spinet ou encore vlier, blokviool et une bonne douzaine d’autres termes locaux.

L’instrument a été donné au musée d’Ypres par Ferdinand Van de Putte (1807-1882), curé du village voisin de Boezinge entre 1843 et 1858 (5). Il a pu raconter à Vander Straeten que l’instrument servait à accompagner le chant dans son église quand l’orgue faisait défaut (6). Vander Straeten indique que, d’après l’étiquette du musée, l’épinette est vieille de deux siècles (7). Elle devait donc dater du milieu du XVIIe siècle - ce qui en fait potentiellement la plus ancienne épinette des Pays-Bas méridionaux (8).

La copie de César Snoeck

La copie dont il est ici question (fig. 2) a été fabriquée à l’initiative du notaire renaisien César Snoeck (1834-1898), un collectionneur passionné d’instruments de musique qui se décrivait malicieusement comme souffrant de « musicorganopathie ». Snoeck était un bon ami d’Edmond Vander Straeten (9). C’est sans doute grâce à Vander Straeten qu’il a appris l’existence de l’épinette d’Ypres. La copie doit donc avoir été produite entre 1865 et 1898.

À la mort de César Snoeck, sa collection - la collection privée d’instruments de musique la plus importante au monde - est partagée entre les musées instrumentaux de Berlin, Saint-Pétersbourg et Bruxelles. Grâce au mécénat de l’entrepreneur bruxellois Louis Cavens (1850-1840), le musée bruxellois a pu, en 1908, faire l’acquisition de la partie de la collection Snoeck constituée de 471 instruments, accessoires et pièces détachées issus des Pays-Bas (10). Parmi ceux-ci figuraient notre épinette (inv. 2905) et deux autres spécimens (inv. 2906 et 2907) (11).

Particularités et techniques de jeu

D’après le catalogue de la collection des instruments flamands et néerlandais de Snoeck, édité à Gand en 1903, ce « grand hommel » est la « copie exacte » de l’ancien instrument conservé au musée communal d’Ypres (12). Mais cette copie est-elle vraiment fidèle ?

Dans sa monographie sur l’épinette d’Ypres, Edmond Vander Straeten la compare avec la description des Noordsche Balken qu’il peut lire dans l’ouvrage de Klaas Douwes, Grondig Ondersoek van de Toonen Der Musijk. Vander Straeten ne décèle qu’une différence : les Noordsche Balken de Douwes ont trois ou quatre cordes, tandis que l’instrument yprois en compte huit (trois cordes mélodiques et cinq bourdons) (13). En outre, les Noordsche Balken de Douwes, comme toutes les épinettes européennes connues des XVIIe et XVIIIe siècles, possèdent une échelle purement diatonique (correspondant aux touches blanches du piano), tandis que la copie est entièrement chromatique (touches blanches et noires). Si l’instrument original avait effectivement été chromatique, Vander Straeten l’aurait certainement remarqué. De plus, il compte sur ce dernier 21 « touches » (frettes), alors que la copie en comporte 29. Le dessin illustrant la monographie en montre également 21.

Ce dessin a été réalisé par un artiste local - un certain Böhm - lors de la visite de Vander Straeten à Ypres. Vander Straeten le décrit comme « matériellement irréprochable » (14), ce qui est quelque peu exagéré. Les distances entre les frettes ne sont en tout cas pas rendues de manière réaliste. Un instrument ayant une telle disposition des frettes serait injouable. Il apparaît aussi sur ce dessin que les frettes ont toutes une longueur identique, alors que sept frettes de la copie sont plus longues et se prolongent aussi sous au moins deux des bourdons. Laquelle de ces deux propositions - le dessin ou la copie - correspond le mieux à l’instrument original ? La question reste ouverte.

D’après Edmond Vander Straeten, les épinettes de ce type étaient jouées à l’aide de deux plumes d’oiseaux, l’une servant à presser les cordes, l’autre à les pincer. À Boezinge - comme lui a appris le chanoine Van de Putte - c’est une plume de corbeau qui faisait office de plectre (15).

L’épinette d’Ypres possède plusieurs caractéristiques communes avec d’autres épinettes des Pays-Bas d’avant 1900, comme le chevillier à volute et à chevilles latérales, ou le motif des rosaces en étoile à six branches, ici découpées dans des feuilles de laiton. La double excroissance au niveau de deux des rosaces se retrouve sur une autre grande épinette (134 cm) donnée au Musée des Beaux-Arts de Dunkerque vers 1840-1850 (16). L’épinette yproise s’en distingue par sa longueur exceptionnelle de 151 cm - ce qui en fait de loin la plus longue d’Europe.

Texte : Wim Bosmans et Anne-Emmanuelle Ceulemans

Bibliographie

(1) Curieusement, l’instrument n’est pas mentionné dans le Catalogue du Musée de la Ville d’Ypres et des tableaux exposés à l’hôtel de ville. Ypres, 1883

(2) Edmond Vander Straeten, Le Noordsche Balk du musée communal d’Ypres. Ypres, 1868

(3) La première publication consacrée à l’épinette flamande est celle de H. [Hubert] et G. [Gabriël/Gaby] Boone, « De Brabantse pinet », in Eigen Schoon en De Brabander, 51 (1968), p. 331-337. Voir également Hubert Boone, De hommel in de Lage Landen. Bruxelles : Instrumentenmuseum, 1976, publié aussi dans The Brussels Museum of Musical Instruments Bulletin, V (1975), p. 8-162

(4) Klaas Douwes, Grondig ondersoek van de toonen der musijk. Franeker : Adriaan Heins, 1699, p. 118-119 ; Jacob Wilhelm Lustig, Inleiding tot de muziekkunde. Groningen : Hindrik Vechnerus, 1712, p. 82

(5) A. Schouteet & E.I. Strubbe, Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen (1839-1939). Bruges : Graphica, 1950, p. 100-101

(6) Edmond Vander Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, vol. 8. Bruxelles : Schott, 1888, p. 202-203

(7) Vander Straeten, Le Noordsche Balk, op. cit., p. 2 & 6

(8) La plus ancienne épinette des Pays-Bas septentrionaux est un instrument hollandais daté de 1608, conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam (inv. BK-NM-5149)

(9) [César Snoeck], Catalogue de la collection d’instruments de musique anciens ou curieux formés par C.C. Snoeck. Gand : J. Vuylsteke, 1894, p. III : « je trouvai un grand secours dans l’érudition d’un ami de jeunesse, Edmond Vander Straeten »

(10) Malou Haine, « Un mécène du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, Louis Cavens (1850-1940) », in Revue belge de musicologie / Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap, 32-33 (1978-1979), p. 208-215

(11) Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental, vol. 4. Gand : Hoste, p. 426-429

(12) Catalogue de la collection d’Instruments de Musique Flamands et Néerlandais formée par C.C. Snoeck. Gand : I. Vanderpoorten, 1903, p. 60

(13) Vander Straeten, Le Noordsche Balk, op. cit., p. 6. Note : Vander Straeten compte à tort autant de cordes mélodiques que d’accompagnement : « La moitié de ces cordes sonnent à vide, à titre de pédales basses. Les autres sont tendues au-dessus d’un clavier de vingt-et-une touches, et paraissent destinées à exécuter la mélodie ». Ceci ne correspond ni au dessin de l’épinette originale illustrée dans la monographie, ni à la copie

(14) Vander Straeten, Le Noordsche Balk, op. cit., p. 11

(15) Edmond Vander Straeten, « Les récentes publications de la Société du Progrès musical à Amsterdam », in Fédération artistique d’Anvers, 11 novembre 1882, p. 22, cité dans une notice manuscrite de César Snoeck. Archives familiales César Snoeck, Rijksarchief Gent, numéro d’accès FM 122, dossier n° 59

(16) Le grand hommel du musée de Dunkerque, http://archivesdufolk59-62.blogspot.be/2013/10/le-grand-hommel-du-musee-de-dunkerque.html ; L’épinette du Nord. Cithares à touche du Nord de la France. Hazebrouck : Centre Socio Educatif, 1997, p. 133-144