Octobre 2025

Les cartes porcelaine sont un témoignage fascinant de l’histoire des cartes de visite et publicitaires du 19e siècle. Utilisées à des fins professionnelles, elles représentent le métier de leur titulaire de manière très stylisée et artistique. Véritables outils de communication, elles sont conçues pour attirer l’attention et se démarquer, tant par le foisonnement des informations qu’on y trouve que par l’opulence des décors.

Le MIM possède une collection de 61 cartes porcelaine, toutes en lien avec le domaine musical : manufactures, fabricants, professeurs, accordeurs, sociétés musicales, etc. Ces cartes sont pour eux une véritable carte d’identité visuelle, vitrine de leur savoir-faire et de leur excellence.

Naissance, évolution et diffusion des cartes porcelaine

Les cartes porcelaine n’existeraient pas sans deux inventions majeures dans le domaine des arts graphiques : une nouvelle technique d’impression, la lithographie, suivie de la chromolithographie (impression en couleur), et un nouveau type de papier, dit papier porcelaine.

La lithographie doit son invention à Aloys Senefelder à Munich en 1797. Ce procédé d’impression à plat, rapide, deviendra le principal procédé d’impression et de reproduction dès le début du 19e siècle. Quant au papier, l’apparition d’un nouveau papier blanc, lisse et glacé (brevet allemand de 1827) sera une véritable révolution : recouvert d’une céruse, un pigment opaque à base de blanc de plomb, ce papier a l’apparence de la porcelaine, d’où son nom. Autre avantage : il n’absorbe pas l’encre, qui reste en surface, permettant ainsi des impressions de traits d’une grande finesse.

Les cartes porcelaine font donc leur entrée dès la seconde moitié des années 1830. Bien que présentes en Allemagne, en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, elles connaîtront en Belgique un engouement tout particulier. De nombreux imprimeurs-lithographes, une soixantaine rien qu’à Bruxelles, contribueront à la diffusion de ces milliers d’éphémères pendant un quart de siècle.

Peu à peu, grâce à l’invention de la chromolithographie, les impressions en noir sont remplacées par des impressions en couleur, donnant naissance à des développements graphiques très sophistiqués. En outre, les cartes les plus luxueuses sont rehaussées à la main par des poudres métalliques or et bronze. Aucune carte porcelaine en couleurs n’est donc jamais totalement identique à une autre : elles sont toutes uniques.

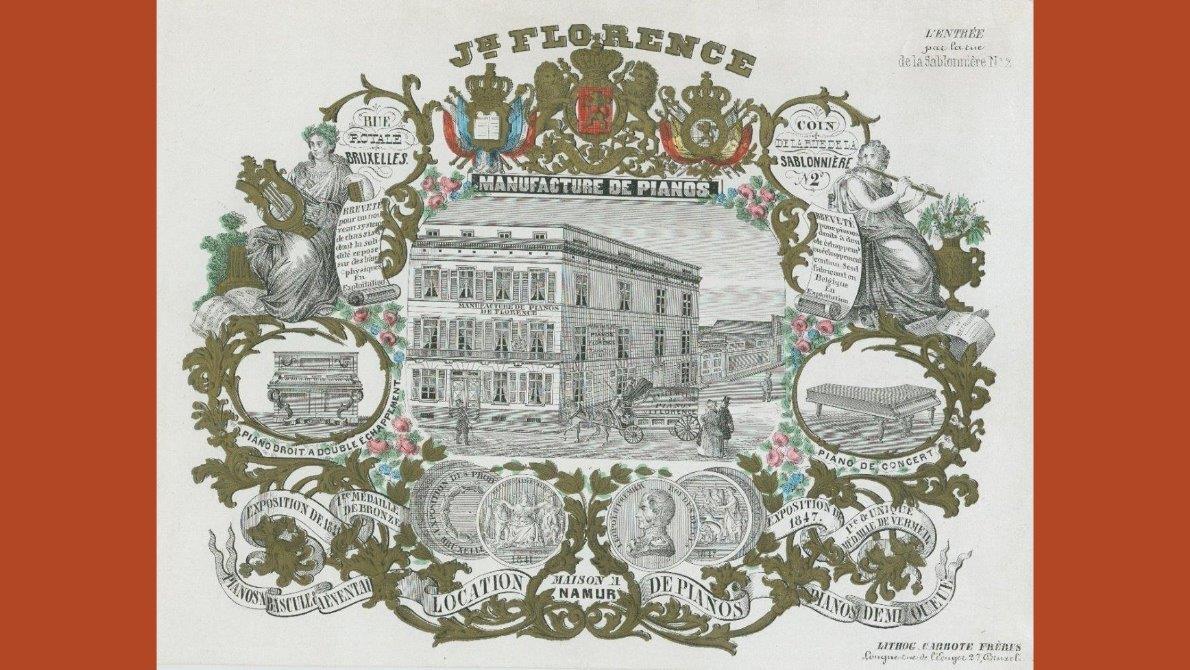

La carte porcelaine du facteur de pianos Jean-Joseph Florence

La carte porcelaine du facteur de pianos Jean-Joseph Florence, né à Namur en 1807 et décédé à Schaerbeek en 1868, éditée par les frères Carbote, lithographes actifs à Namur et Bruxelles, constitue un exemple remarquable de communication visuelle au service d’un artisanat d’exception. Cette carte somptueuse, rehaussée d’or, reflète la notoriété de son propriétaire et cherche à mettre en valeur les qualités exceptionnelles de ses instruments.

Elle contient une multitude d’informations destinées à promouvoir ses activités. On y trouve notamment une représentation très réaliste du bâtiment où sont accueillis les clients, ce qui est particulièrement intéressant à une époque où la photographie en est encore à ses débuts et où la carte postale n’existe pas. La carte présente également les différents types de pianos disponibles à la vente, la possibilité de location des instruments, ainsi que les brevets importants détenus par la marque. Enfin, elle mentionne les médailles obtenues lors des expositions des produits de l’industrie nationale à Bruxelles en 1841 et 1847. La mention qui précise l’adresse de la manufacture, sise au 2, rue de la Sablonnière, permet de dater la carte de 1854, année où Florence s’installe dans la capitale.

Le déclin des cartes porcelaine

La période la plus florissante de la carte porcelaine se situe entre 1840 et 1865. Sa production, bien qu’intense, ne sera pourtant que de courte durée. En effet, des risques sanitaires importants sont liés à l’usage du blanc de plomb. Après impression, les cartes sont soumises à un traitement de finition – par cylindrage ou brossage – qui leur confère cet aspect brillant si caractéristique. Ce procédé dégage de minuscules particules de céruse, dangereuses pour la santé, rendant la fabrication de ces cartes particulièrement nocive, en particulier pour les imprimeurs.

Face à ces dangers, l’usage du blanc de plomb fut interdit, provoquant l’abandon de cette technique vers 1865. Par la suite, plusieurs procédés alternatifs furent expérimentés pour retrouver cet effet de brillance, mais aucun ne parvint à égaler l’éclat et la finesse du traitement original.

La qualité de l’impression et l’imagination dans la décoration typographique font de ces cartes les éphémères imprimés les plus exquis de cette période. Il s’agit d’un patrimoine précieux car, outre leur intérêt esthétique, les cartes porcelaine constituent une formidable source d’information pour l’étude de tout un pan de la société du 19e siècle.

Texte : Anne-Françoise Theys

Bibliographie

- Bellenger, Rémy, « Papiers et cartes porcelaine », Le Vieux Papier, fascicule 434, 2019, p. 164-172

- Bellenger, Rémy, « Le papier porcelaine et ses utilisations, une histoire oubliée », Arts et métiers du livre, no 341, 2020, p. 54-61

- De Vos, Thierry, Chromos, les premières publicités. The First Advertising Cards. Le Figurine, le prime pubblicità, Armonia, 2007

- Renoy, Georges, Bruxelles sous Léopold Ier. 25 ans de cartes porcelaine, 1840-1865, Crédit Communal, Bruxelles, 1979

- Sorgeloos, Claude, et Hellemans, Jacques, « Pour une histoire des techniques et métiers du livre en Belgique : brevets, machines et chimie sous Léopold Ier », Cahiers du Cédic, no 6/8, 2016