Mai 2025

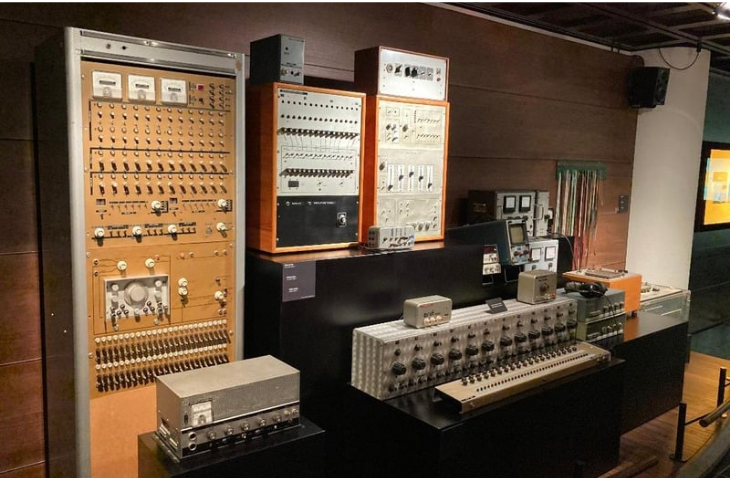

Fig.1

Studio IPEM, 1963-1977, Gand

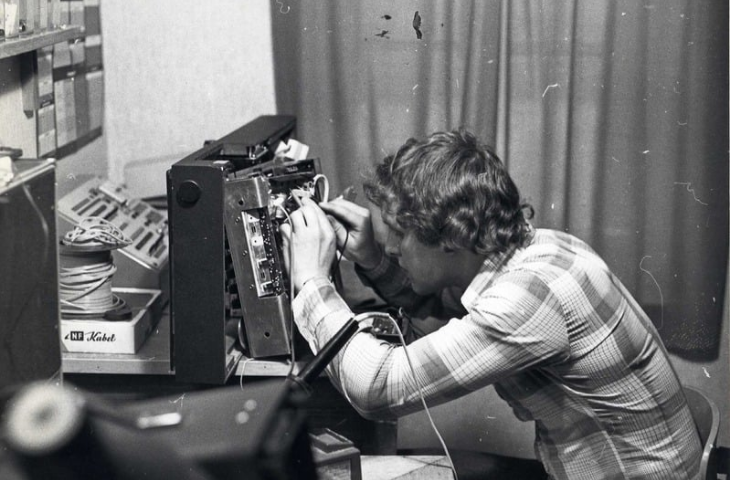

Fig.2

Ivan Schepers, ©IPEM

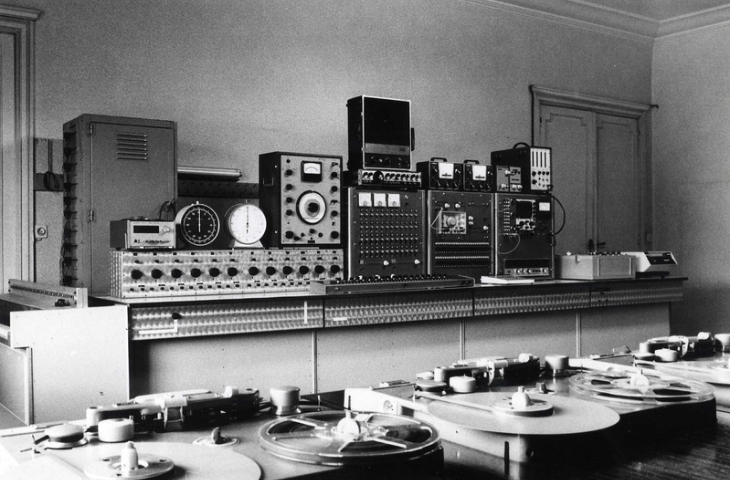

Fig.3

Studio IPEM, 1963-1977, Gand, ©IPEM

Fig.4

Studio IPEM, 1963-1977, Gand, ©IPEM

Fig.5

Lucien Goethals, ©IPEM

Le studio de musique électronique de l’IPEM

Au sous-sol du MIM sont exposés divers instruments et appareils du studio de musique électronique de l'IPEM, l’Institut de Psychoacoustique et de Musique Électronique de Gand. La plupart des appareils de l'IPEM - 53 au total - furent prêtés au musée en trois phases : en 1999, 2001 et 2010. Le premier lot de 1999 est utilisé pour l’exposition d’instruments de musique électronique lors de la réouverture du MIM en 2000. Il est suivi, en 2001, par du matériel de studio du compositeur Norbert Rosseau (1907-1975). Enfin, pour le réaménagement de la section des instruments électriques-électroniques, l’IPEM est à nouveau sollicité en 2010.

Ces 53 objets sont définitivement donnés au MIM en 2021. Avec les sept pièces transférées au musée par Godfried-Willem Raes (Fondation Logos) en 2011 - également en provenance de l’IPEM - la collection compte désormais 60 objets. Ils sont enregistrés sous les numéros 2021.0026.001 à 2021.0026.053, 2011.006, et 2011.008 (-01 et -02) à 2011.012. L’instrumentation de l’IPEM se compose principalement de générateurs de sons, d’appareils de transformation du son (filtres, séquenceurs), et d’appareils d’enregistrement, d’édition et de reproduction du son (magnétophones).

Un tournant dans l'histoire de la musique

Après la Seconde Guerre mondiale, la vie musicale se transforme profondément. Dès 1951, deux mouvements novateurs - le sérialisme et la musique concrète - conduisent à la création des premiers studios de musique électronique à Paris et à Cologne. Ces développements s’accompagnent d’un changement dans l’utilisation des instruments : les studios travaillent avec du matériel d’enregistrement et expérimentent notamment des magnétophones, des générateurs de sons et des filtres.

Les instruments électroniques plus traditionnels tels que le thérémine et les ondes Martenot, qui existaient avant la guerre, disparaissent largement du monde de la recherche musicale. Ils trouveront toutefois une nouvelle vie dans la musique populaire et la musique de film.

Les débuts de l'IPEM

L’histoire de l’IPEM commence avec Hubert Vuylsteke (1904-1964), professeur au Laboratoire des courants faibles appliqués de l’Université d’État de Gand (RUG). À l’automne 1962, il prend contact avec Corneel Mertens (1912-1979), directeur des programmes de la BRT, qui envisage de créer un studio de musique électronique. Qu’un radiodiffuseur public s’engage dans ce type de projet n’est pas exceptionnel - pensons par exemple au BBC Radiophonic Workshop.

Le 1er janvier 1963, l’IPEM est officiellement créé en tant que partenariat entre la RUG et la BRT, avec pour ambition de combler le fossé entre recherche scientifique et création artistique. En 1966, l’IPEM est détaché de la Faculté des sciences appliquées et rattaché au Département d’histoire de la musique, ce qui permet une interaction féconde entre recherche musicologique et production musicale. Le compositeur Louis De Meester (1904-1987) est nommé directeur artistique, assisté de Lucien Goethals (1931-2006). La collaboration avec la BRT prend fin en 1986. Le professeur Mark Leman donne alors une nouvelle orientation à l’IPEM : l’accent passe de la production musicale à la recherche scientifique fondamentale.

Aujourd’hui, l’IPEM est spécialisé dans la cognition musicale et l’interaction expressive entre l’humain et la musique.

Une collection témoin des débuts

De nombreux appareils du premier studio de l’IPEM n’étant à l’époque pas disponibles dans le commerce, ils sont construits sur place. Avec l’évolution rapide des technologies à la fin des années 1960, l’équipement d’origine est peu à peu modifié ou remplacé. L’agencement du studio suit également ces changements.

L’équipement IPEM exposé aujourd’hui au MIM a été développé entre 1963 et 1977. Il constitue une reconstitution muséale unique d’un studio de musique électronique belge, témoin des années pionnières de la "nouvelle musique".

Texte : Wim Verhulst