Septembre 2023

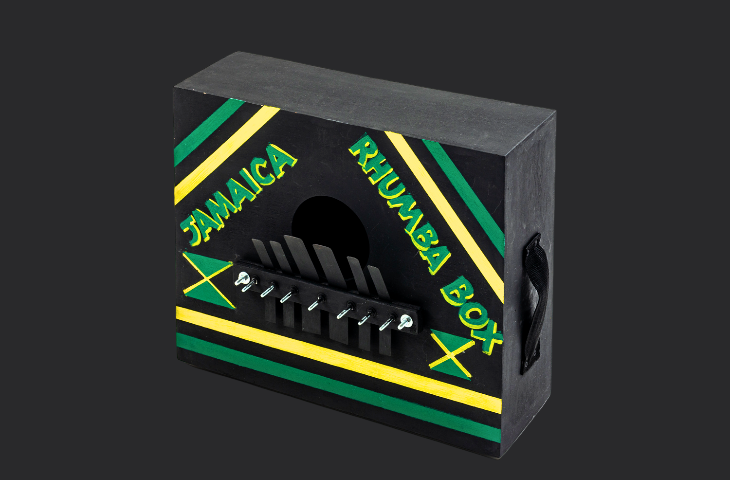

Fig.1

Rhumba box, Philip Supersad, Kingston (Jamaïque), 2021

Fig.2

Philip Supersad dans son studio, downtown Kingston, 2012 © The Jamaica Gleaner

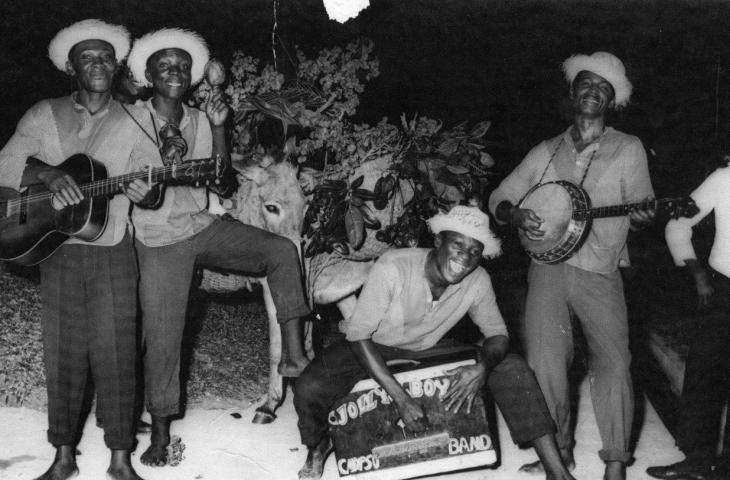

Fig.3

The Jolly Boys en 1958 au Round Hill Hotel, Jamaïque

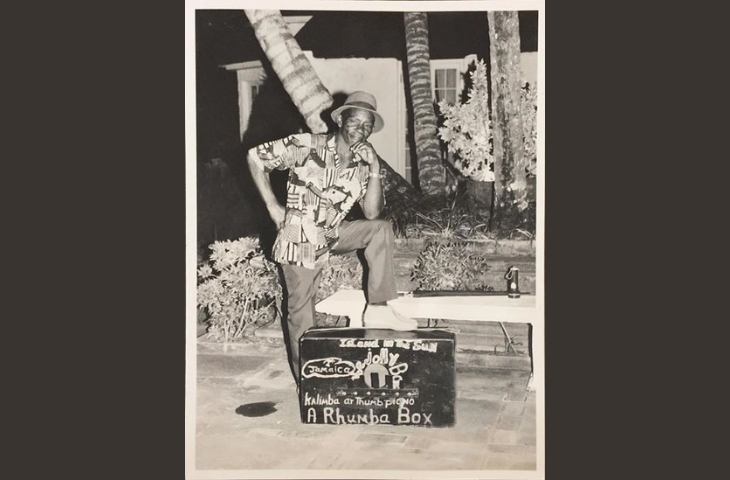

Fig.4

Derrick ‘Johnny’ Henry des Jolly Boys

Fig5

The Jolly Boys, vers 2010. © www.reggaeville.com

La rhumba box jamaïcaine au MIM : un instrument migrateur

En octobre 2022, l’ambassade de Jamaïque offrit au MIM une rhumba box. Il s’agit du premier instrument jamaïcain à intégrer les collections du MIM, et la première rhumba box acquise par le musée.

La rhumba box est un lamellophone - souvent dénommé sanza - dont le résonateur est formé d’un grand coffre de bois. Le musicien assis sur le coffre actionne les lamelles de bambou ou de métal avec la main droite, tandis que sa main gauche frappe les rythmes sur le bois. Les lamelles varient en taille et en nombre : elles sont arrangées de manière à jouer facilement le répertoire local.

La rhumba box est une « migrante ». Les lamellophones africains traversèrent l’océan au 17ᵉ siècle, en même temps que les Africains réduits à l'esclavage déportés vers le Nouveau Monde. Dans les pays subsahariens, des instruments à lamelles étaient joués depuis des siècles. Ces lamellophones, originaires de la savane camerounaise et de la région du fleuve Zambèze, se sont ensuite répandus. On les trouve aujourd’hui dans presque toutes les régions d’Afrique noire, avec une grande variété de formes et de dimensions.

La rhumba box jamaïcaine s’est probablement développée à partir de modèles issus des savanes du Cameroun et de l’Est du Nigéria, où l’on trouve de grands lamellophones avec touches de bambou. Les éléments vrombissants - des objets vibrants ou crépitants en métal, coquillage, bois ou pierre, attachés à la caisse de résonance - si typiques des lamellophones subsahariens, sont absents dans la version caribéenne.

Le Mento : musique et tradition jamaïcaines

Tandis que la sanza africaine sert essentiellement à la musique de détente, à l’appel de la pluie ou encore à parler avec les ancêtres, la rhumba box jamaïcaine est avant tout utilisée pour jouer le Mento, un style musical typique de Jamaïque, plus ancien que le reggae et le ska. Cette musique provient des communautés rurales agraires et fait partie intégrante du travail des champs chez les Jamaïcains émancipés. Elle mélange la longue tradition des chants de travail pratiqués par les esclaves dans les plantations, avec des chants d’église américains arrivés après la guerre de Sécession, ou encore des chants populaires anglais, les Anglais ayant conquis la Jamaïque sur les Espagnols en 1655.

La musique Mento est lente. Sa mesure est en quatre temps, avec un accent fort sur le dernier temps. Les mélodies sont le plus souvent en majeur, avec des phrases équilibrées, régulières et précises qui s’harmonisent parfaitement avec des accords de base.

L’instrumentarium du Mento était essentiellement construit par les musiciens. Il est constitué de hochets, calebasses, râpes, flûtes, tambours à main, violons, banjos et de la caractéristique rhumba. Jusqu’à nos jours, le Mento est reconnaissable par sa seule acoustique.

Le Mento devint caractéristique de la musique caribéenne dans les années 1920. Les textes Mento typiques ont « une trame humoristique, [et] un focus sur des sujets quotidiens comme la pauvreté et la politique, un caractère léger et contiennent souvent des allusions sexuelles[1] ! » De nombreux textes incisifs ont été dès l’origine considérés comme indécents et, pour des raisons tant sociales que politiques, censurés. Le genre s’épanouit donc de nombreuses années de manière clandestine. Les années 40 et 50 furent l’âge d’or, avec des stars comme Louise Bennett, Count Lasher, Lord Flea et Harry Belafonte. Rempli de doubles-sens, le style connut un grand succès jusqu’à l’indépendance de la Jamaïque en 1962. Il passa ensuite dans l’ombre du reggae et du rocksteady.

Le Mento est aussi important pour la musique jamaïcaine parce qu’il fut le premier genre à être enregistré. Cela se faisait à l’origine sur des cylindres de cire, ensuite vendus avec paroles et partitions, puis plus tard sur vinyle et cassettes. De nos jours, ce patrimoine est maintenu vivant par des groupes comme les Jolly Boys, qui lui insufflèrent une nouvelle vie dans les années 1970.

Des genres semblables, issus de l’influence croisée des musiques d’Afrique et d’Europe, sont le Calypso de Trinidad-Tobago et le Mambo de Cuba.

[1] https://www.togethertv.com/blog/mento-has-been-described-%E2%80%98jamai…

Un retour musical entre Afrique et Caraïbes

Au 19ᵉ siècle, le modèle afro-caribéen de la rhumba box revint vers l’Afrique grâce aux esclaves afro-américains « renvoyés » à Freetown (Sierra Leone), au Liberia et à Libreville. Au Nigeria, l’Agidigbo vient de la réintroduction d’éléments musicaux africains, après le retour d’Afro-américains suite à l’abolition de l’esclavage en 1888.

Texte : Saskia Willaert

Bibliographie

- Rohan Budhai. ‘Mento vs Calypso’. Jamaica Observer 12 January 2023

- Gerhard Kubik. Kalimba, Nsansi, Mbira - Lamellophone In Afrika. Museum für Völkerkunde, 1998

- Catherine Ross. ‘Mento has been described as ‘Jamaica’s original foundation music, the father of them all’. Museumand, The national Caribbean Heritage Museum. November 2020

- ‘Mento: Reggae’s Forgotten Past.’ Clash Magazine 52.21 July 2010

- ‘The oldest Swingers: The Jolly Boys’. The Guardian 25 July 2010