Septembre 2025

Le didjeridoo, une trompette primordiale

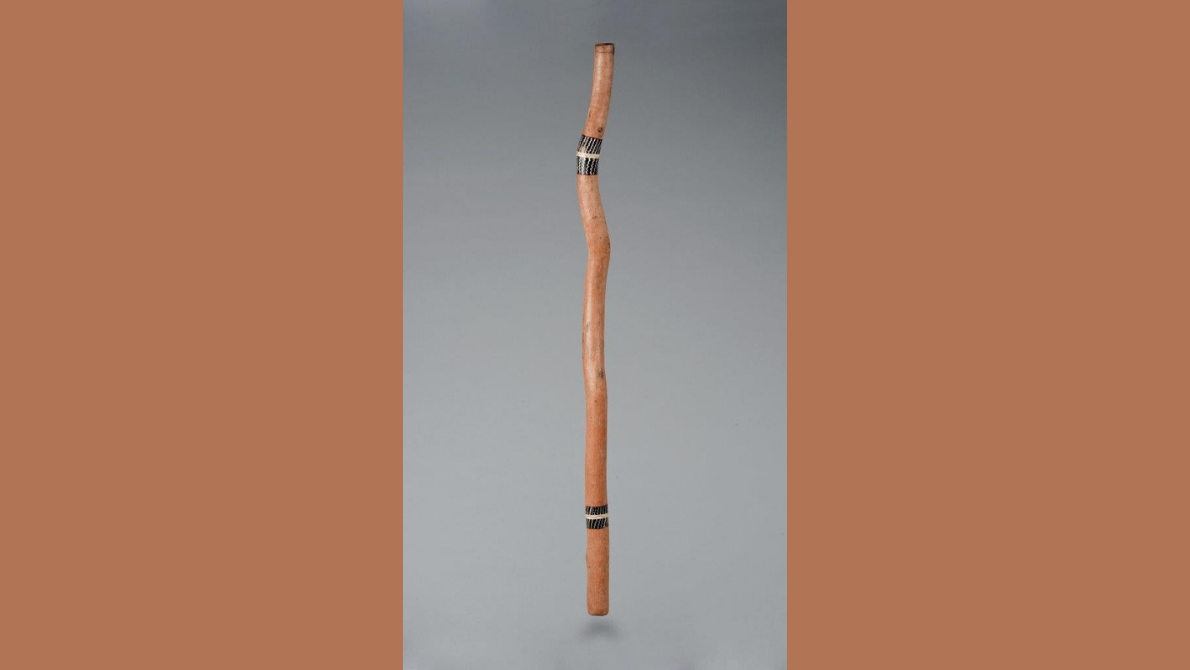

Le didjeridoo (ou didgeridoo) est un aérophone à anche lippale (ou labiale), autrement dit une trompette, associé aux populations aborigènes d’Australie. Il est généralement constitué d’un tronc ou d’une branche d’eucalyptus dont l’intérieur a été évidé naturellement par des termites. Sa perce est cylindrique ou légèrement conique selon les régions et son extrémité supérieure – là où le souffleur pose les lèvres et les fait vibrer – est parfois recouverte de cire d’abeille afin de réduire le diamètre du tube et de rendre le jeu plus confortable. Instruments en matériaux naturels, les spécimens présentent des formes et des longueurs variables : à titre d’exemple, les cinq exemplaires du MIM varient entre 83 et 132 cm et aucun n’est identique.

Si les insectes ont largement contribué à sa fabrication, la main humaine reste nécessaire pour achever le didjeridoo. Après avoir coupé la branche ou le tronc, le facteur enlève l’écorce, amincit au besoin les parois et égalise les parties internes accessibles. Une peinture décorative peut être appliquée, reprenant des motifs totémiques propres à certains clans ou individus, ou liés à la spiritualité aborigène, incorporant des figures géométriques ainsi que des représentations humaines ou animales.

Le son du didjeridoo est produit grâce à la vibration des lèvres à son extrémité supérieure, générant un son grave appelé « bourdon ». Le timbre initial peut être modifié par le souffleur en variant la forme de la cavité buccale et en utilisant les cordes vocales pour émettre des vocalisations tout en jouant, par exemple des imitations de cris d’animaux. Une note harmonique, en plus du bourdon, peut aussi être produite. La technique de la respiration continue (ou circulaire) permet d’émettre un son ininterrompu pouvant durer aussi longtemps que le souhaite l’interprète.

Les origines historiques du didjeridoo ne sont pas certaines. Des peintures rupestres vieilles de 1500 ans en constituent des preuves archéologiques, mais son usage est probablement beaucoup plus ancien. Les spiritualités aborigènes associent le didjeridoo au Dreamtime, le Temps du Rêve, l’époque des ancêtres. Certaines croyances suggèrent que les hommes sont apparus sur la Terre quand le Serpent Arc-en-ciel – Kummanggur, ou Rainbow Snake – les a soufflés hors de son didjeridoo, l’instrument jouant ainsi le rôle d’une trompette primordiale, à l’origine de l’humanité.

L’exemplaire du MIM et la diffusion du didjeridoo

L'exemplaire ici fait partie d’un lot de trois instruments assez semblables acquis en 1973. Il a été fabriqué à partir d’une branche d’eucalyptus relativement cylindrique, irrégulière et de longueur limitée. Deux bandes blanches entourées de bandes noires à motifs décorent le haut et le bas de l’instrument. Ces décorations, sans doute liées au clan d’origine, proviennent probablement de la partie orientale de la Terre d’Arnhem, située dans le Territoire du Nord. Là-bas, où le peuple Yolngu nomme le didjeridoo yidaki, les instruments sont principalement de forme cylindrique, alors que plus à l’ouest de ce territoire, ils adoptent souvent une forme conique (Joris 2012). Les didjeridoos existent aussi en bambou et, aujourd’hui, dans de nombreux matériaux alternatifs, y compris synthétiques.

Très peu connu et documenté à l’extérieur de l’Australie jusque dans les années 1970, le didjeridoo a peu à peu conquis le monde. Adopté par la contre-culture anglo-saxonne, notamment par les Hippies qui le rebaptisent « didge », utilisé dans la musique pop et rock, il a ensuite atteint un rayonnement mondial avec l’essor des musiques du monde. Il est aujourd’hui considéré comme un symbole de la culture aborigène dans toute l’Australie et même à l’échelle internationale. Pourtant, il n’était originaire que des régions du nord du pays-continent, principalement la Terre d’Arnhem. Le terme « didjeridoo » est une appellation moderne d’origine onomatopéique, issue de la perception sonore des auditeurs non-Aborigènes. Uniquement joué par des hommes dans le cadre rituel, il accompagne typiquement un ou plusieurs chanteurs masculins. Durant les cérémonies, des instruments à percussion sont utilisés conjointement, parfois directement sur le didjeridoo. Il peut aussi accompagner des danseurs, sans distinction de genre, lors d’occasions plus informelles et festives. Sa sonorité organique, brute, lui confère un sentiment d’authenticité et un lien avec la terre, parfois exploité à des fins thérapeutiques.

Associé pour un mois à ses lointains cousins européens, le didjeridoo est à redécouvrir au MIM dans une vitrine de l’étage « Traditions du monde ».

Texte : Géry Dumoulin

Bibliographie

- Alice M. Moyle, “The Australian didjeridu: A Late Musical Intrusion”, World Archaeology, vol. 12, no. 3, Archaeology and Musical Instruments (Feb., 1981), pp. 321-331.

- Karl Neuenfeldt, The didjeridu: from Arnhem Land to internet, London ; Paris ; Rome ; Sydney, Perfect Beat, 1997.

- Dirk Schellberg, Le didgeridoo: origine rituelle et techniques, Havelte, Binkey Kok, 2000.

- Frank Herreman, Océanie : signes de rites, symboles d’autorité, Bruxelles: ING Fonds Mercator, 2008.

- Michael Atherton, Musical instruments and sound-producing objects of Oceania: the collections of the Australian Museum, Berne, Peter Lang, 2010.

- Denis Joris, Organologie océanienne : étude de la collection d’Océanie du Musée des instruments de musique de Bruxelles, Liège, Université de Liège (travail de maîtrise en Histoire de l’art et archéologie, orientation musicologie), 2012.

- Peter Holmes, “Didgeridoo”, dans Trevor Herbert, Arnold Myers, John Wallace (éd.), The Cambridge Encyclopedia of Brass Instruments, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 146-148.

- Before time began : aux origines de l’art aborigène contemporain, Milan, 5 Continents Editions, 2021, catalogue d’exposition.