Avril 2025

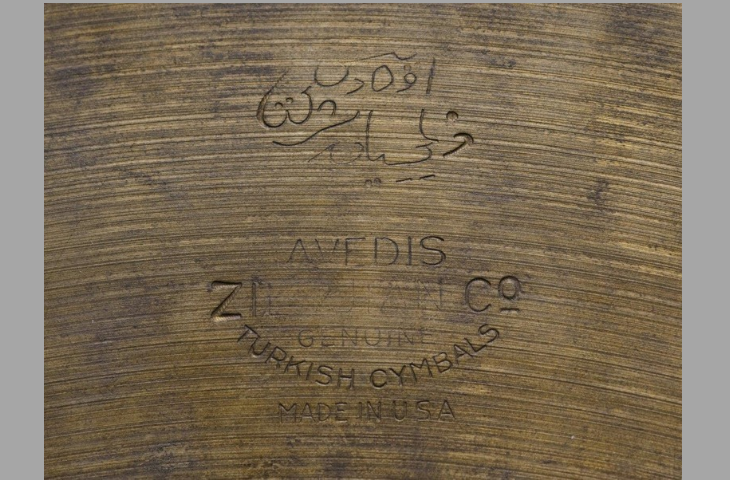

Fig.1

Cymbale inférieure hi-hat (vue de profil), Avedis Zildjian Co, Quincy (États-Unis), vers 1950, inv. D2015.002.007, dépôt FRB

Fig.2

Détail de la marque

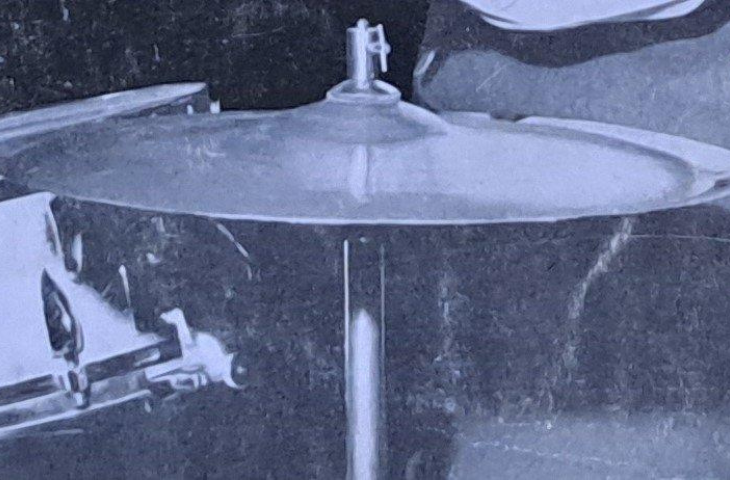

Fig.3

Exemple de hi-hat, Ajax, Edgware, années 1950, inv. 3976

Fig.4

Kenny Clarke et Jean Warland, côte à côte au sein de l’orchestre de Jacques Hélian, Paris, 1956, dépôt FRB, © M. Combes

Fig.5

Détail de la hi-hat de Kenny Clarke et de ses deux cymbales de diamètres différents

Fig.6

Détail de la hi-hat de Kenny Clarke et de ses deux cymbales de diamètres différents

Fig.7

Cymbale inférieure hi-hat, face intérieure avec la trace laissée par une cymbale de plus petit diamètre

Fig.8

Détail de la dédicace autographe de Kenny Clarke à Jean Warland

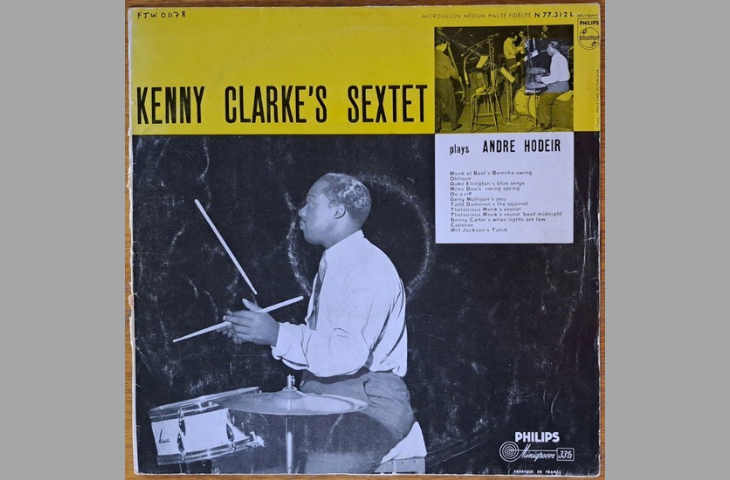

Fig.9

Pochette du LP Kenny Clarke’s Sextet Plays André Hodeir, Philips, N.77.312L, dépôt FRB

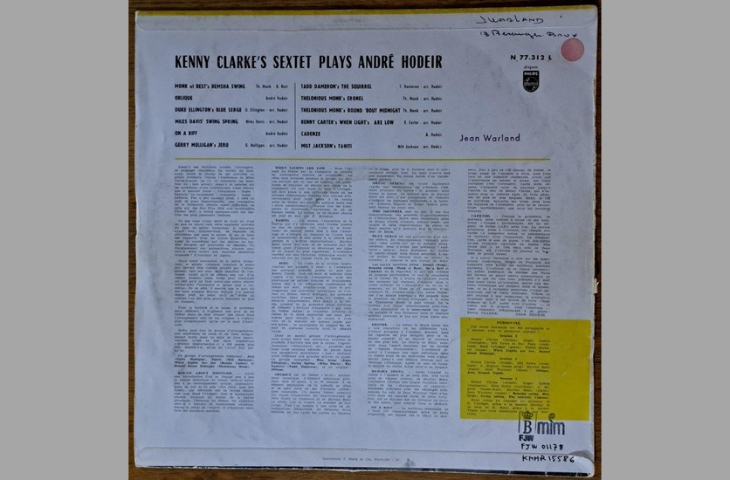

Fig.10

Pochette du LP Kenny Clarke’s Sextet Plays André Hodeir, Philips, N.77.312L, dépôt FRB

Les cymbales : des instruments à percussion polyvalents au riche passé

Les cymbales appartiennent à la famille des instruments à percussion et plus précisément des idiophones percutés, si l’on s’en réfère à la classification systématique des instruments de musique (fig.1). En usage dans les musiques militaires des Janissaires de l’Empire ottoman, puis en vogue dans toute l’Europe dès le 18e siècle, les cymbales ont traversé l’Atlantique et se sont retrouvées dans l’équipement standard du batteur de jazz au tournant du 20e siècle. Celles provenant de Turquie et de Chine étaient les plus prisées.

À l’heure actuelle, la firme Zildjian - installée aux États-Unis mais fondée il y a plus de 400 ans à Constantinople - est l’une des plus emblématiques de ce secteur ultraspécialisé de la facture instrumentale (fig.2). Généralement en bronze, en laiton ou en d’autres alliages jalousement gardés, les cymbales existent en un éventail très large quant à leur taille, leur forme, leur épaisseur, leur nom, leur fonction, leur jeu et leur sonorité.

La hi-hat, un élément clé de la batterie jazz

La hi-hat - ou charleston (charley, pour les intimes) - est un dispositif qui s’est imposé au sein de la batterie de jazz dès les années 1920. Elle est constituée d’une paire de cymbales placées horizontalement et face à face, sur un axe muni d’une tige coulissante et relié à une pédale (fig.3). En appuyant sur cette pédale, les deux cymbales s’entrechoquent. Le débattement entre les deux cymbales peut être réglé selon les préférences du batteur, qui peut également les frapper à la baguette. La charleston/hi-hat, qui offre des possibilités de son continu et de douceur insoupçonnée, va jusqu’à assurer la pulsation rythmique.

Une cymbale du fonds Jean Warland

Le MIM dispose d'une cymbale de charleston dont l’histoire est un peu particulière. Elle fait partie du fonds Jean Warland, déposé au MIM en 2015 grâce à la Fondation Roi Baudouin. Elle a appartenu à Jean Warland (1926-2015), contrebassiste belge de jazz de réputation internationale. En 1956, il fait la connaissance du célèbre batteur américain Kenny Clarke (1914-1985) au sein de l’orchestre de Jacques Hélian (fig.4). Kenny Clarke, surnommé Klook, est à cette époque déjà considéré comme l’un des batteurs les plus influents de l’histoire du jazz, au style novateur et moderne, un des rois du be bop, auréolé de ses collaborations avec le Modern Jazz Quartet, Art Farmer, Charles Mingus, Thelonious Monk, Donald Byrd, etc. Clarke s’installe définitivement en France en 1956.

À la fin d’une session parisienne en 1957, le mythique batteur offre à Jean Warland cette cymbale inférieure de charleston en guise de souvenir. Si les deux cymbales d’une hi-hat ont le plus couramment un diamètre identique, certains batteurs - comme Kenny Clarke - apprécient utiliser une cymbale supérieure plus petite (fig.5 & 6). Cela lui permet d’accentuer les deuxième et quatrième temps avec une grande précision, caractéristique de son jeu. Dans son autobiographie, Warland affirme : Les cymbales asymétriques font partie intégrale du son et du rythme légendaire de Kenny Clarke ; elles marquent le début du be bop, elles ont accompagné intimement Miles Davis, John Birks Gillespie et Charlie Parker, The Bird! La cymbale du MIM porte d’ailleurs les stigmates de cette époque, car on y voit les traces d’usure d’une cymbale plus petite (fig.7).

Une amitié et une collaboration durables

Les routes de Clarke et Warland se croisent à de nombreuses reprises, notamment dans le Kenny Clarke’s Sextet, ou plus tard au sein du Clarke-Boland Big Band, un big band réputé formé au début des sixties autour du batteur étatsunien et du pianiste belge Francy Boland. Ce n’est pourtant que dans les années 1970, lors d’un concert d’hommage à Charlie Parker organisé à Cologne par la Westdeutscher Rundfunk, que Jean Warland demande à Kenny de lui écrire une dédicace (fig.8). Ces quelques mots (À Jean Warland avec Amour ! / to a very, very good / friend and Cymbal Buddy / from your Pal / Kenny Clarke) sont toujours visibles sur la cymbale, précieusement conservée par le bassiste belge et aujourd’hui hébergée au MIM, aux côtés de nombreux enregistrements (fig.9 & 10).

Texte : Géry Dumoulin

Bibliographie

- Géry Dumoulin, La batterie, fille du jazz et parfaite symbiose instrumentale, dans Michel Mainil, Bruno Castellucci. Itinéraire d’un sideman, Bruxelles, Bossa Flor, 2024, p. 154-165

- Jean Warland, Bass Hits, Bruxelles, Le Cri, 2009

- Rainer Kind, Kenny Clarke, Bruxelles, Conservatoire royal de musique (mémoire), 1992

Audio

Jeru, Gerry Mulligan, arr. André Hodeir. Kenny Clarke’s Sextet Plays André Hodeir, 1957, Philips, N.77.312L (CD Philips 834 542-2), MIM, bibliothèque, dépôt coll. FRB (fonds Warland). Billy Byers (tb), Hubert Rostaing (as), Armand Migiani (bs), Martial Solal (p), Jean Warland (b), Kenny Clarke (dms)