Juillet 2024

La cloche d’Avignon-lès-Saint-Claude : un témoin historique

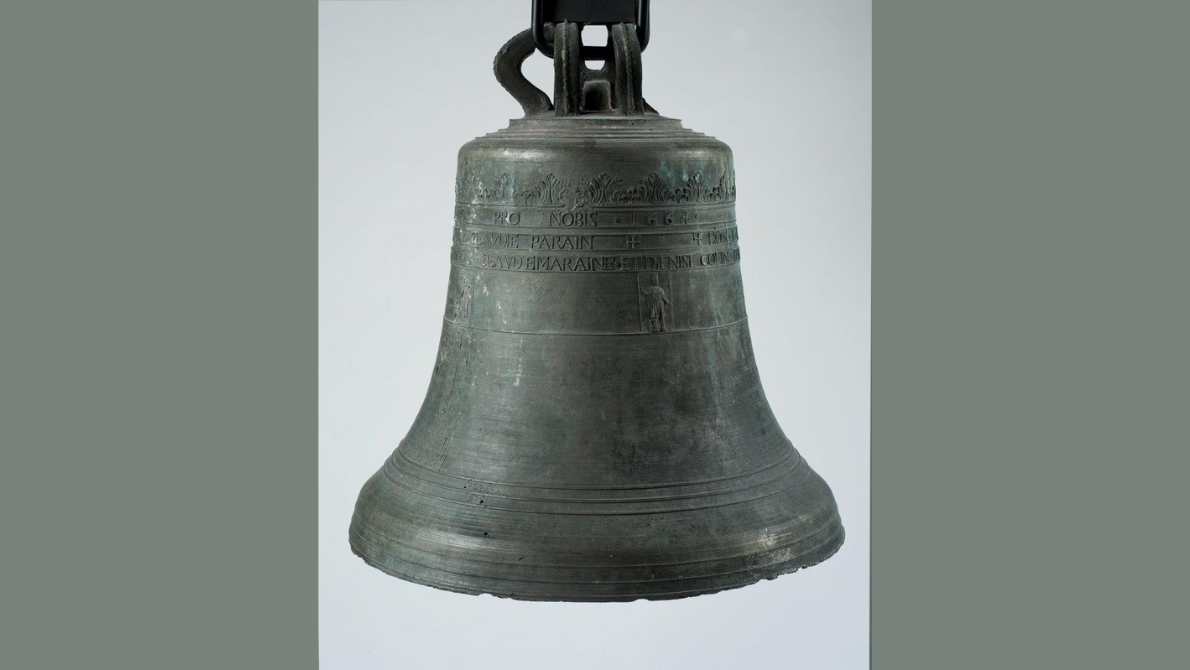

Pendant plus de trois siècles, cette cloche fut l’âme du petit village d’Avignon-lès-Saint-Claude (Jura), protégeant de son tintement les alpages et forêts environnants. Fondue en 1664, elle était logée dans le clocher d’une chapelle construite en 1649. La peste ayant frappé la région en 1629 et 1636, la chapelle fut érigée en remerciement pour la préservation du village et consacrée à Saint-Roch, protecteur contre la peste, comme l’atteste l’inscription ◊ STE ROCHAE ORA PRO NOBIS sur la cloche.

La robe de la cloche porte plusieurs images : une grande croix ornée de rinceaux, un calvaire baroque surmonté du soleil et de la lune, la Vierge Marie, saint Roch avec son chien, et un évêque bénissant, identifié comme saint Claude, connu pour ressusciter les enfants morts-nés le temps d’un baptême.

Fêlée, cette cloche fut remplacée par une nouvelle en 1975. C’est à cette époque qu’elle intégra les collections du MIM.

Le fondeur et la fabrication itinérante des cloches

L’auteur de l'instrument est le fondeur - dit aussi « saintier » - Michel Jolly, du village de Breuvannes-en-Bassigny, où ses quatre fils continueront le métier de leur père. À l’époque le Bassigny (région de Langres) est en effet un vivier de fondeurs de cloches itinérants réputés. Dès le 16e siècle, du printemps à l’automne, ils parcourent l’Est de la France et les cantons limitrophes de la Suisse, installant pour un temps leur atelier là où leurs services sont demandés. Les ateliers fixes n’apparaîtront qu’à la fin du 19e siècle. À l’époque qui nous intéresse, les cloches sont donc fondues sur place, devant l’église ou parfois même à l’intérieur, comme en témoignent les deux moules encore visibles dans le sous-sol de la toute proche église jurassienne de Saint-Lupicin.

La fonte d’une cloche est un événement majeur dans la vie d’une communauté villageoise, faisant l’objet d’un contrat entre le saintier et la paroisse. Les documents conservés témoignent souvent de l’enthousiasme que cela suscite et donnent parfois des précisions étonnantes sur les quantités de matériaux mis à disposition du fondeur par les commanditaires : jusqu’à 30 charrettes de terre et de pierre pour la réalisation du moule et du fourneau, jusqu’à 30 charrettes de bois et de charbon pour le combustible, l’engagement de manœuvres pour pétrir la terre, fendre le bois, transporter la cloche finie dans le clocher, … Le fondeur est donc souvent entouré de l’aide enthousiaste de la population locale.

Le rituel de la fonte et la consécration de la cloche

Une fois le moule réalisé et enfoui dans une fosse souterraine soigneusement comblée, le métal est chauffé dans le four. Il s’agit d’un alliage particulier appelé « airain », constitué de cuivre (80 %) et d’étain (20 %), même si chaque fondeur peut avoir ses « petits secrets », entretenant soigneusement le mystère autour de la fonte. Arrivé à 1200°, le métal se liquéfie et la trappe du four est alors ouverte. Tel un serpent de feu, la coulée incandescente s’échappe par un canal creusé jusqu’au moule et disparaît dans la terre. Cela ne dure qu’un instant, et les fondeurs d’autrefois aimaient faire cette opération à la nuit tombée, rendant l’événement plus magique et spectaculaire encore aux yeux de la population émerveillée, assemblée pour assister au « miracle ».

Une fois démoulée et lavée, la cloche est ensuite consacrée - le langage populaire la dit « baptisée ». Elle reçoit en effet un prénom (celle-ci se nomme Marie-Joseph), ainsi qu’un parrain et une marraine, dont les noms sont ici F. IAILLO et DENISE COLIN, patronymes attestés en Avignon-lès-Saint-Claude à cette époque, sans qu’on sache précisément de qui il s’agit ici.

Notons toutefois que le nom de Jaillot est important pour cette bourgade, qui donna naissance à deux frères dont la carrière à la cour de Louis XIV fut remarquable : Hubert (1640-1712) y fut un géographe de premier ordre et Pierre Simon (1631-1681) un sculpteur sur ivoire très réputé. D’autres Jaillot du village firent carrière à Paris. Dans un bourg comptant à l’époque à peine 120 habitants, sans doute ont-ils un lien de parenté avec le parrain de cet instrument. Reste à trouver lequel.

Texte : Stéphane Colin