Mars 2022

Fig.1

Harpe, Cousineau père et fils, 1780-85, inv. 0246

Fig.2

Signature du facteur, inv. 0246

Fig.3

Crosse et console, inv. 0246

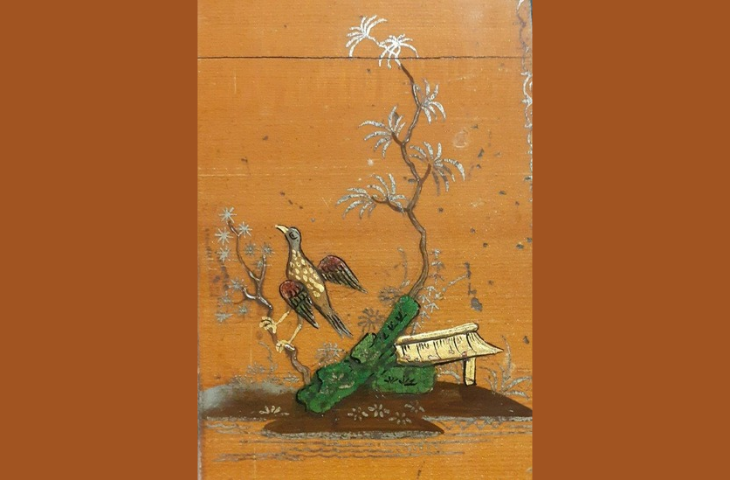

Fig.4

Détail du décor, inv. 0246

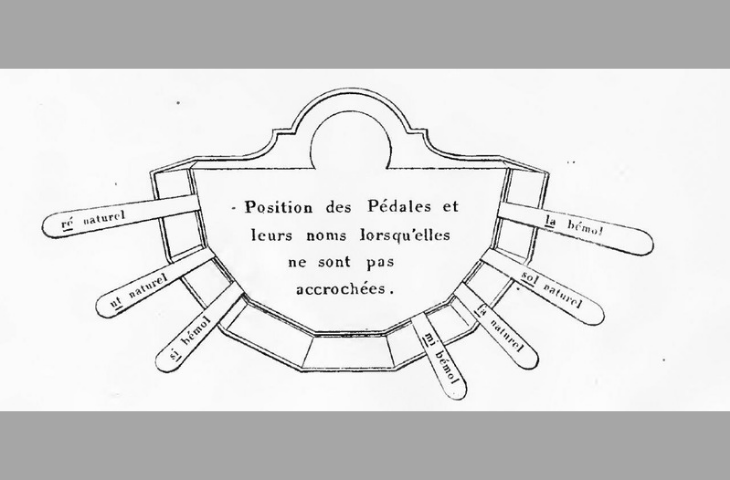

Fig.5

Jacques-Georges Cousineau, Méthode de harpe, Paris, s.d., p. 10

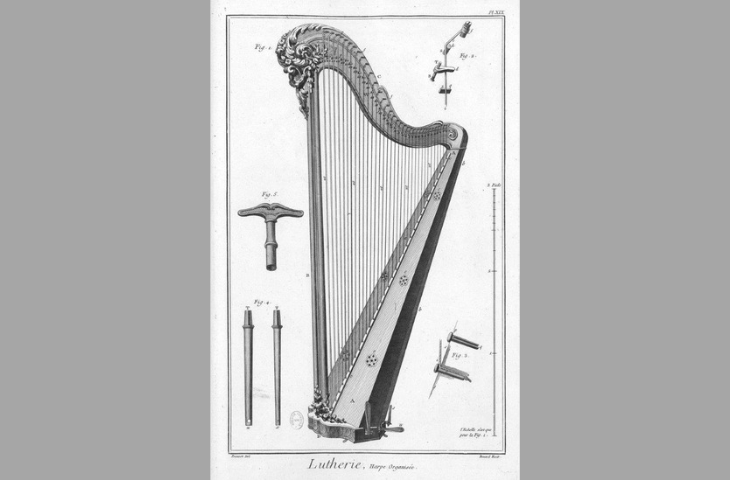

Fig.6

Diderot and d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers : Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, Paris, 1767

Fig.7

Système de béquilles, inv. 0246

Une harpe parisienne d’exception

La harpe à pédales Cousineau (inv. 0246, fig. 1) figure parmi les premiers instruments acquis par Victor-Charles Mahillon (1841-1924), premier conservateur du Musée instrumental du Conservatoire (aujourd’hui MIM), qui ouvrit ses portes en 1877. L’instrument porte la mention « COUSINEAU PÈRE ET FILS LUTHIERS DE LA REINE », peinte dans un phylactère sur la table (fig. 2). Il aurait probablement été construit vers 1780-1785. Le numéro de série « No 17 R » figure à plusieurs endroits sur l’instrument, qui se distingue aussi par un décor raffiné : la volute de la crosse est richement ornée, et la table d’harmonie présente de délicates chinoiseries (fig. 3-4).

Georges Cousineau (1732-1800) et son fils Jacques-Georges Cousineau (1760-1836), facteurs de harpes à Paris, travaillaient notamment pour la reine Marie-Antoinette (1755-1793). Jacques-Georges, harpiste lui-même, publia une méthode de harpe au début du XIXe siècle.

Un défi technique : jouer les chromatismes

Depuis la Renaissance, un des principaux défis de la harpe est l’accès aux degrés chromatiques. La plupart des harpes comptent sept cordes par octave, correspondant aux notes de la gamme diatonique (do-ré-mi-fa-sol-la-si). Une invention du début du XVIIIe siècle introduit un système de sept pédales à la base de l’instrument permettant de raccourcir les cordes d’un demi-ton, et donc d’obtenir trois bémols (si♭, mi♭, la♭) et quatre dièses (fa♯, do♯, sol♯, ré♯). Ce système est illustré dans le traité de Cousineau : trois pédales sont à droite du socle, quatre à gauche (fig. 5).

Si toutes les pédales sont relâchées, l’instrument sonne en mi♭ majeur. Lorsqu’une pédale est enfoncée ou « accrochée », les cordes correspondantes sont haussées d’un demi-ton. Par exemple, la pédale du mi permet d’obtenir des mi♮ au lieu des mi♭, ce qui accorde l’instrument en si♭ majeur. Ce système dit « à simple action » ne permet pas de jouer dans toutes les tonalités, mais offre déjà de nouvelles possibilités expressives par rapport aux harpes plus anciennes.

L’innovation mécanique des Cousineau

Pour raccourcir les cordes d’un demi-ton, les pédales sont reliées par une tringlerie interne à un mécanisme situé dans la console. Avant Cousineau, le système couramment utilisé était celui à crochets, comme illustré dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (fig. 6) : les crochets tournaient pour raccourcir les cordes, mais déviaient leur alignement, ce qui nuisait à la fluidité du jeu.

Georges Cousineau améliore ce système en inventant le mécanisme à béquilles : deux béquilles métalliques tournent en sens opposés pour pincer la corde et raccourcir sa longueur vibrante, sans la faire sortir de son plan (fig. 7). Cela facilite le jeu et améliore l’ergonomie de l’instrument.

Ce système connut un grand succès, bien qu’il ait ses limites : les cordes en boyau s’usaient rapidement et devaient être remplacées fréquemment. En 1810, Sébastien Érard (1752-1831) déposa un brevet pour la harpe à double action, qui permettait d’accéder à tous les tons majeurs et mineurs, tout en remédiant à l’usure excessive des cordes. Ce modèle s’imposa définitivement et équipe encore aujourd’hui les harpes d’orchestre modernes.

Texte : Anne-Emmanuelle Ceulemans

Bibliographie

- Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, i, Gand, 1893, p. 338-342.

- Laure Barthel, Au cœur de la harpe au XVIIIe siècle, s.l., 2005, p. 58.